2024年後半読書日記

【2024年後半】

◎2024年12月26日『ぼくのことをたくさん話そう』チェーザレ・ザヴァッティーニ

☆☆☆☆ダンテに倣ってあの世巡りだが、天国はすぐそばに・・・

映画『ひまわり』や『自転車泥棒』の脚本を書いたチェーザレ・ザヴァッティーニの掌編小説だが、ある日、霊に導かれて地獄、煉獄、天国を巡るという物語は、当然イタリア古典文学の最高峰であるダンテ『神曲』(レビュー済み)を下敷きにしている。

ただし、ダンテが大詩人ウェルギリウスに案内され、凄惨な地獄の圏で教皇や皇帝などの当時の有名人と出会うとか、煉獄で等身大の知己と出会って話を聞くとか、地動説の宇宙旅行のような壮大な天国編で聖人や神と出会うといった仰々しい構成は最初から放棄されていて、案内人の幽霊の出自や名も不明である。

ダンテのように地獄の圏には「嘘つきたち」「大食漢」「嫉妬深い者」「虚栄心の強い者」が罰せられているのだが、彼らがどのような罰や試練を受けているのかほとんど書かれていないので迫力に欠ける(ただし、ダンテではこれらの7つの大罪は煉獄の亡者だったと思う)。

唯一、地獄にいたチェーザレ・カダブラの話が面白いと天使たちが天国に連れ去る場面が注目されるが、これは著者の分身だとのこと。天国でも退屈を紛らすために文人や芸人が大切にされるという含みで、天国で話芸の勝負が行われる。

天国の描写はこんな感じである。

「美しい道、穏やかな空間。なんて平和なんだろう。周囲をぐるりと糸杉に囲まれた湖の岸に、のどかに釣りに興じる天国の住人の姿があった。パイプを咥え、天上の笑みを湛え、その両手はポケットに突っ込まれていた。ときどき魚が水面から飛び跳ね、空中で数度身をひねってから、男の脇に置かれた籠の中に落下していった。」

天国といっても日常の平和で幸福な家庭や退職者の姿である。本書の書かれた1930年頃の時代を踏まえると、平和な日常こそが大切という著者のメッセージが込められているのだろう。

これがいわば落ちのようになって、著者は天国から家族の元に帰還するのであった。

◎2024年12月22日『自見庄三郎回顧録』自見庄三郎、伊藤隆

☆☆☆☆☆現代政治史の第1級の証言記録 生々しいし面白すぎる

1982年から2013年まで国会議員を務め、その間、自民党と国民新党で大臣にも就任した自見庄三郎氏のインタビュー記録である。

聞き手は伊藤隆東大名誉教授。言わずと知れた保守派論客であり、あの育鵬社教科書の執筆者である。解説によると伊藤氏は本インタビューを2019年5月から2022年6月まで10回に分けて行ったとのことだが、綿密に準備されており、要をついた質問と突っ込みが光っている。伊藤氏は本年8月に91歳で死去したが、全く衰えを感じさせないのはさすがである。

インタビューでは自見氏の妻礼子氏も同席して発言しており、政治家の妻の役割を垣間見せてくれるのも興味深い。

自見氏は議員を引退した自由な立場からか、ここまで言っていいのかと思えるほどのあけすけな内情暴露をしており、そこが本書の大きな魅力である。

例えば、

「地元に飛行場が欲しいと切実に思っていましたから、北九州空港を作ったんです。4000億円かけてね。自民党衆議院議員で地元に飛行場を作りきらん、高速道路を作りきらん。これ、馬鹿ですよ。それくらい作りきらないかん。利益誘導ですよ。」

「その頃の国会対策というのは田中派の専売特許なんです。・・・国会がうまくいくように配るのが国会対策費です。与党でも野党でも、ブーブー言う奴に配る。小沢辰男さんが官邸から2億円取ってきた。我々に100万来たんだから、野党の議員にはいったいなんぼ行ったのか。」

「角栄さんのほうから各団体に。ボストンバッグ4つも金を持ってくるというの。それが田中派なんです。・・・全部大きな公共事業から3%ピンハネした金だと田中派の人たちから聞いています。・・・僕の叔父さんが通産省の局長だったとき、角栄さんが通産大臣(第三次佐藤改造内閣)になって、奥さんは100万円ぐらいの着物をもろうたよ。」

こんな感じで政治と金の裏話が実名入りで生々しく語られるだけでなく、官僚を政治家がどう使うかという内情も詳しく語られる。

ただ、やはり極めつけは郵政民営化をめぐる暗闘だろう。

自見氏は医師出身ながら郵政族として活動し、橋本内閣で郵政大臣として民営化に抵抗(公社化に押し返す)、小泉内閣では民営化反対の急先鋒として郵政選挙で党の公認を得られず、「刺客」をぶつけられて落選する。このときのことを自見氏はこう語っている。

「あのときは小泉さんがテレビ、マスコミでワーッと、ワンフレーズ・ポリティクスをやった。ワンフレーズ・ポリティクスぐらい、阿呆なことはない。人間の思考を一個だけに限定するなんて、私はそんな政治には絶対に反対ですね。ある意味で、共産主義者に近いですよ。」

自見氏は竹中-小泉の新自由主義路線に本書で厳しい批判をしており、国民新党から参議院議員となった後は民主党内閣で郵政民営化を「阻止した」と語っている(郵政株の売却をできないようにしたことを指す)。医師としての立場からも、医療福祉制度の後退には抵抗しているが、郵便制度と医療制度は公共財として守るべきだという政治信念は一貫して感じられる。

なお、沖縄の普天間飛行場移設問題について、佐世保近くに移転させる根回しが終わっていたという話には驚いた。民主党政権で実現できなかったのを安部政権に提案したが、石破幹事長(当時)に無視されたとのこと。

◎2024年12月20日『目撃』(映画)

☆☆☆☆☆イーストウッドらしい巨悪との対決

BSテレビの再放送で見たが、大統領の犯罪を目撃してしまった大泥棒(クリント・イーストウッド)を主人公にした小気味よいドラマである。

Absolute Power(原題)に命を狙われる逃亡劇かと思ったが、途中から大泥棒が対決の道を選択し、逆襲に転じる。最後は急転直下の意外な結末だが、ダーティー・ハリーのような勧善懲悪と正義の実現のカタルシスとなる。

上映時間2時間はやや短く、劇場用にドラマの一部がカットされているのかもしれない。

大統領役のジーン・ハックマンは女好きの権力者をよく演じている。

刑事役のエド・ハリスもさすがにいい味を出しているが、もう少し活躍する場面があってもよかったのではないか。

◎2024年12月6日『風呂と愛国』川端美季

☆☆☆☆東西の風呂の歴史は興味深いが、「国民性」や「愛国」はやや大げさか

古来の風呂の歴史を概観し、近代の国民道徳や愛国心との関連まで論じる労作である。

私自身、子ども時代は家に風呂がなく、近くの銭湯に通っていたが、方角や距離を変えれば複数の銭湯があり、各々の浴槽の形が違ったり水風呂があったりで、銭湯巡りを楽しんでいたことを思い出す。また、学生時代に東京で下宿していたときは、下町の銭湯のビックリするほど熱い湯船の湯に水道水を入れて温度を下げていたら常連客に怒られた。

日本では、6世紀の寺院の入浴施設が記録に残っているそうだが、蒸し風呂であり、一般民衆への「施浴」という布教活動だったという。病者の垢すりをする光明皇后などは絵にも残っていて有名である。

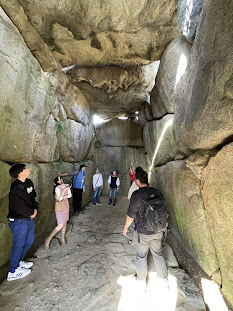

営利目的の湯屋の登場は鎌倉時代までにはあったそうだが、やはり蒸し風呂だったとのこと。そういえば京都には「八瀬のかま風呂」という洞窟のような蒸し風呂があり、その形をした饅頭も売られている。

江戸時代の風呂は浮世絵等でも有名だが、蒸し風呂と湯船が合わさったようなもので、「柘榴口」で仕切って蒸気を溜めたらしい。

ところが、明治以降に西洋人から混浴や裸をさらす文化が批判されると、そうした批判が欧化政策の下で内面化されて、公衆浴場の管理統制が始まる。

明治以降の公衆浴場史は、風紀の観点からの管理統制から公衆衛生行政の観点での入浴の推奨へと変化していったようだ。都市化の中で積極的に公設浴場などもつくられていく。

他方、本書では欧米のことも触れられている。古代ローマ時代はあの『テルマエ・ロマエ』でローマ人の風呂好きが有名だが、ローマ帝国滅亡と中世のペスト大流行で廃れてしまったらしい。

その後、近代はコレラの予防や都市化と労働者階級の不衛生などから、やはり公衆衛生行政の観点で公衆浴場がつくられ始めたという。

このあたりの浴場史の流れは、行政規則の引用や各国の浴場施設の紹介が興味深い。

ただ、本書のテーマである「風呂と愛国」については、近代になって日本人の入浴習慣が諸外国にない優れたものと持ち上げられ、「清浄潔白」が日本人の国民性として忠君愛国イデオロギーに利用されたという論旨だが、やや牽強付会の感がある。

為政者の思惑は別として、天皇や国家への奉仕を意識して風呂に入る人がどのくらいいたのだろうか?

◎2024年12月4日『崩壊する日本の公教育』鈴木大裕

☆☆☆☆☆学校教育の再生を熱く語る

先に『新自由主義教育の40年』(児美川孝一郎著 レビュー済み)を読み、教育政策の観点から描かれた「教育の市場化」の歴史とその到達点に頭がクラクラする思いだったが、実際に教育現場がどうなっているのかを知りたくて本書を手に取った。

著者は16歳で渡米してアメリカで教育現場を体験し、かつ教育学を学んだ後に帰国して、日本で公立中学の教師を経験した教育研究者である。

著者によるとアメリカの新自由主義的教育「改革」は日本よりも30年先を行っているという。象徴的な言葉は「学習スタンダード」と「ゼロトレランス」である。一定の基準により授業のマニュアル化を進め、逸脱行動には容赦なく停学処分や警察導入をする。その結果、年間300万人もの生徒が些細な逸脱行為で停学処分を受け、手に負えない生徒は警察に引き渡されるようになったという。実は、こうした「ゼロトレランス」が日本にも導入され、広島県福山市が実験地とされ、アメリカと同様の状況が福山市でも報告されている。皮肉なことにアメリカではゼロトレランスへの反発が強まり、問題を抱える生徒の排除から支援へと潮の流れが変わってきたらしいが、日本では学校警察連携が強められつつある。

こうした教育の市場化の中で教師の置かれた状況はさらに深刻である。アメリカの新自由主義教育改革では、①学力=学力標準テストの点数、②教師の指導力=テストの点数向上のテクニック、③「何を教えるか」から「何ができるようになるか」というパフォーマンス・スタンダードへという「3本の楔」が打ち込まれたというが、日本でも2016年に中教審が示した学習指導要領の改定案では③のパフォーマンス・スタンダードを強調しており、全国学力テストの導入が全国的な「教育監査システム」をもたらした。教師に求められるものは学力テストのパフォーマンスになり、個々の生徒指導は切り捨てられていく。旭川の中2少女いじめ凍死事件で、いじめの調査を求められた学校側は「校内で起きたことではないので学校としては責任は負えない」と答えており、いじめに加担した生徒たちは反省する機会を得ずに卒業していったという。実に寒々とした教育現場であろう。

しかし、著者が熱く語るとおり、教師の本来の役割は人間的な生徒指導であり、授業スタンダードのマニュアル化やゼロトレランスでの警察依存は教師が自らの専門性を放棄することだ。その帰結は、学校教育の塾化である。

本書では、こうした教育の市場化に抵抗して教員の自由を求める人々や裁判も紹介されている。

公立学校の統廃合をもっとも進め、教師の「メリットペイ制度」(能力給)を導入した大阪府でも、ある小学校校長が松井一郎市長(当時)に抗議の意見書を提出したという。「豊かな学校文化を取り戻し、学び合う学校にするために」と題されたその意見書では、「(全国学力調査などの)特別な事業は要らない。学校の規模や状況に応じて均等に予算と人を分配すればよい」などの現場からの切実な要求が綴られている。この意見書に対し、松井市長は「ルールに従えないなら、組織を出るべき」と語ったとされ、実際、この校長に対して教育委員会は文書訓告を下した。

著者は「教師というしごとが私を去って行った」というアメリカのベテラン教師の言葉を紹介しているが、教師が尊敬されず、使い捨て労働者のように扱われる社会は深刻というほかない。

◎2024年11月28日『宅間守

精神鑑定書』岡江晃

☆☆☆☆☆宅間は「情性欠如者」 司法と精神医学への重い問いかけ

大阪池田小事件の犯人宅間守の刑事裁判における精神鑑定書であり、担当した精神科医である著者が「はじめに」と「あとがき」を付記している。

分量は大部であるが、鑑定書そのままであるため繰り返し引用される部分が多く、第5章の「診断」から読み始めてもよいだろう。

宅間の幼少期からの非行歴や犯罪歴、精神科治療歴は多数に及んでおり、警察、検察、弁護士、裁判所が池田小事件以前に多数関与していただけでなく、精神科医も繰り返し診断と治療に当たっていた。実際、「精神分裂病」(現在は統合失調症)の診断をした医師も少なくない。

にもかかわらず、池田小のような悲惨な大事件を防ぐことはできなかったのか。著者が本書を公刊した意図もそこにある。

著者の精神医学的診断の結論は以下のとおりである。

①

特異な心理的発達障害

②

情性欠如者

③

穿鑿癖・強迫思考等を基盤にした妄想反応

④

前頭葉機能に何らかの障害がある可能性

⑤

知能は正常知能の下位

このうち、著者は②が「人格の中核を占める」としており、次のようにいう。

「宅間守は情性欠如者である。空想癖や虚言癖があり、共感性はなく、自己中心性、攻撃性、衝動性は顕著であるが、一方で、権力への強い憧れ、権力的上下関係への従順さ、劣等感、保護された場での安らぎなども併せ持っている。そして強迫思考、あるいは注察妄想、被害妄想、嫉妬妄想といった妄想反応を生じるような穿鑿癖、猜疑心、視線や音への過敏さといった脆さといえるような人格あるいは性格の傾向も併せ持っている。」

本書に詳細に報告されている宅間の過去の非行歴や犯罪歴をみると、宅間に関わった人々はほとんどすべて被害を受けており、このような人間がいるのかと暗澹たる気分にさせられる。まさに「情性欠如者」という表現が当てはまる。

他方、わずかに過去の人間関係で宅間が保護された場で安らぎを感じるという場面も指摘されており、幼少期の愛情不足や保護体験のなさが生来の情性欠如を加速させた可能性もありそうである。

では、司法や精神医学はこうした犯罪者に対してどう接していくべきなのか。

池田小事件を契機に医療観察法がつくられたが、著者は宅間のようなケースは医療観察法の対象外か通院で、入院となった場合も短期間で退院となるという。長期間の身柄拘束ができない場合、どのように精神医療的なケア、あるいは司法的な監督をしていくのか。

司法関係者や精神医学者に投げかけられた課題は大きい。

◎2024年11月23日『田原坂』(ドラマ)

☆☆☆☆☆豪華配役で維新の英雄の悲劇を描く

BSテレビで再放送していたので、まとめて見た。

幕末・維新ものは歴史研究書や小説などたくさん読んできたが、視点をどこに置くかで相貌が変わってくるから面白い。

NHKの大河ドラマでも数年前に『西郷どん』を見たが、西郷没落の悲劇に焦点を当てたこのドラマは往年の豪華配役で固めていて見応えがある。

何よりも、西郷役を演じる里見浩太朗がなかなか堂々としていてよい。『水戸黄門』の助さんの印象が強く(後に黄門様役になってしまったが)、スマートな二枚目のイメージで西郷役はどうかとも思ったが、里見はこの役をやるために10kg以上太ったとのこと。さすが役者である。ただ、江戸城明け渡しの談判で西郷が山岡鉄舟と会う場面が、鉄舟役が横内正だったのが笑えた(水戸黄門の助さん角さんコンビ!)。

歴史解釈としては、有名な征韓論について、西郷は戦争の意図はなく自ら外交交渉で解決するつもりだったという立場で描いている。

また、西南戦争の挙兵については、幕末に島津久光が兵を率いて上京したのと同じような政府に対する改革要求で、戦争の意図はなかったとしている。

明治維新は武士階級が主体となって時代を動かした革命といえるが、その革命の主体が維新後の新時代を担うことはなく、廃藩置県と秩禄処分で武士階級は没落する。その矛盾を一身に背負って西郷は死んでいったのだと、このドラマは総括する。

◎2024年11月21日『菜食主義者』ハン・ガン

☆☆☆☆☆人間関係で傷ついた心が動物的な生を拒否する

ある日突然、妻が肉食の拒否を宣言する。それはベジタリアンのようなライフスタイルではなく、冷蔵庫から肉類を捨て、肉の臭いがするといって夫を拒否する強烈なもので、もはや病的な域に達している。

この妻ヨンヘをめぐって表題作を含む中編三部作が紡がれていく。動揺し困惑する夫がヨンヘの両親や姉夫婦を巻き込み、物語は救いの見えない深刻な様相を強めていく。

ヨンヘの肉食拒否は「夢を見たから」と説明されるが、物語が進むにつれ、その背後には人間関係の心の傷があることがわかる。ベトナム戦争帰りの父親の激しい暴力、ヨンヘを元々愛しておらず肉食を拒否する厄介な妻を捨てようとする夫、ヨンヘの蒙古斑に性的欲望を感じてそれを行動に移してしまう義兄。こうした男たちの動物的な生をヨンヘは拒否し、植物的な生、すなわち木になることを願うに至るのである。

読み進めると、人生の成功者のように見えるヨンヘの姉もまた、同じような心の傷を受けていることがわかる。

「なぜ、死んではいけないの」というヨンヘの言葉、あるいは「自分はずっと前から死んでいた」という姉の言葉に、人間が生きることのつらさが凝縮されている。

なお、『木の花火』で、夜中に帰ってきたヨンヘの義兄が風呂場の湯を抜いた浴槽の中で服を着たまま身体をすくめて寝ている場面が描かれるが、私は大江健三郎『万延元年のフットボール』(レビュー済み)の冒頭部分を想起した。後者では、人生の苦境にある主人公が夜中に浄化槽工事の穴に降りてうずくまるのだが、主人公の友人は、朱色の塗料で頭と顔をぬりつぶし素裸で肛門に胡瓜をさしこんで縊死していた。この人間存在の破壊的衝動(自死)に伴う彩色、裸体、性的イメージの喚起は、本書の『蒙古斑』で描かれる、裸体に彩色して性的な映像を撮影する場面と通じるのではないか(さらに類似点を挙げれば、本書ではヨンヘと義兄の性的関係が描かれるが、大江は主人公の妻と義弟の性的関係を描いた)。

ただし、後者では、限りなく下降していく主人公の精神が物語の展開を通じて回復していく「死と再生」の物語となっているが、本書では再生の物語は描かれない。

◎2024年11月19日『少年が来る』ハン・ガン

☆☆☆☆☆虐殺された者と虐殺を生き延びた者への痛切な想いを語る

先に読んだ『すべての、白いものたちの』(レビュー済み)では、本書を書き終えた精神的な疲労を癒やすためにワルシャワに滞在したと書かれていたが、確かに本書を読むと著者が精神的に大変なストレスと苦痛を感じたことが推察できる。

本書を書くために、著者は2ヶ月間、他の何も読まずに光州事件に関する資料を読み続け、ついに悪夢のために読み続けることができなくなったという。資料だけでなく、光州事件を生き延びた人たちからの重く苦しい体験の聴取もして、本書が完成したのだろう。

本書は、著者自身がかつて光州で暮らしていた家に事件当時住んでいた少年(トンホ)と彼を追想する人たちを中心に紡がれている。

少年トンホは戒厳軍による市民の虐殺の現場にたまたま居合わせ、たくさんの遺体の収容作業を手伝う。軍が攻撃する前夜、その場にいた学生や母親から家に帰るように説得されたにもかかわらず少年はその場に残る。

著者は、二人称の語りかけるような詩的な文体で、少年自身や友人、少年と関わった学生たちや家族の体験と思いを描いていく。

戒厳軍による無防備な市民たちへの容赦ない虐殺、生き延びた者たちの受けた過酷な拷問。虐殺を生き延びた人たちは、それ以前に戻ることはできず、生き延びたこと自体に苦しんで自殺した人もいる。

彼らは問いかける。「つまり人間は、根本的に残忍な存在なのですか? 私たちはただ普遍的な経験をしただけなのですか? 私たちは気高いのだという錯覚の中で生きているだけで、いつでもどうでもいいもの、虫、獣、膿と粘液の塊に変わることができるのですか? 辱められ、壊され、殺されるもの、それが歴史の中で証明された人間の本質なのですか?」と。

しかし、最後に著者はいう。彼らは犠牲者ではなく、犠牲者になることを望まなかったためにそこに残ったのだと。

なお、光州事件については映画『タクシー運転手 約束は海を越えて』で映像化されているが、この事件を含む軍事独裁政権の闇と民主化闘争の歴史については、『秘密資料で読み解く 激動の韓国政治史』(永野慎一郎著 レビュー済み)が参考になる。本書でも描かれた市民を虐殺する軍隊は、まさに社会科学の古典的概念である「国家の暴力装置」であると実感する。

◎2024年11月15日『統治される大学:知の囲い込みと民主主義の解体』駒込武

☆☆☆☆☆「上からの大学解体」 ここにもある「新しい戦前」

京都大学の近現代史研究者による、大学自治の暗澹たる現状を描いたルポルタージュである。

憲法23条は学問の自由を保障しているが、大学自治はその内容に含まれると理解されている。自治のないところに自由な学問研究の発展はないからである。

私が学生だった40年以上前のころは、大学自治は教授会自治を中核として理解され、そこに学生や職員の意思をどう反映させるかが問われていた。これに対し、当時の新左翼の学生らは象牙の塔に籠もって学問研究を続ける教授会自治を攻撃し、「大学解体」を唱えていたことを思い出す。

ところが、現在では教授会自治すら否定され、一部の有力者や企業に大学を私物化させる「上からの大学解体」が進んでいるのだという。これを主導しているのは「チーム甘利」、すなわち、自民党の甘利明議員(先月の総選挙で落選)と、学者では橋本和仁氏と上山隆大氏らであり、そして、内閣府に置かれた「総合科学技術・イノベーション会議(CSTI)」が、文部科学省の頭越しに大学「統治」を推進している。

具体的には、教授会の権限は2014年の法改正以降、教育研究に関する事項について学長に意見を述べることに限定され、2021年の法改正以降は学長の権限さえ学外者中心の合議体(運営方針会議)に吸い上げる仕組みが整えられた。そのときに制定された法律が「国際卓越研究大学法」だが、なんという珍妙で傲慢な名前の法律であろうか。要は、大学を企業のようにトップダウンで統治して、規制緩和により「稼げる大学」にするための法律である。

まず、学長選考手続が選挙でなくなった。本書に挙げられている例を紹介すると、福岡教育大学と大分大学では教職員による投票が廃止された。筑波大学では投票で1位でない者が学長に選考された。東大と京大でさえ、学長候補者の絞り込みにかかわる情報を非公開とされ、北大と京大では投票で過半数を得た者がないのに決選投票を実施しなかったという。

また、大学の「規制緩和」では、大学が長期借入金や債券を発行できる条件を緩和し、土地等の第三者への貸し付けも緩和された。東大では2018年に大学債を200億円発行(償還期間40年、年利0.83%)し、これに続いて阪大や筑波大なども数百億円規模の起債をしたというから驚く。大学発のベンチャー企業まで次々と設立されているらしい。こうした事業が成功する保証はなく、失敗したときのツケは将来の学費値上げやさらには大学破産にまで当然行き着くだろう。

かつては「産学協同」や「軍学協同」が厳しく批判されたが、現在では予算統制により産学協同は推奨され、軍事技術関連の研究には巨額の予算がつく。

著者は日本学術会議の6委員任命拒否事件と1933年の京大滝川事件との類似性を注意喚起しているが、政府の意に反する研究者を排除する点でこれらは共通しており、その背後には圧殺された大学自治と学問の危機的状況がある。

本書では、北大の名和総長が2021年に萩生田文科大臣に解任されたケース(文科大臣による戦後初の国立大学学長解任)が紹介されている。その解任理由は根拠不明なハラスメントだが、著者は、軍事研究推進派だった名和総長が、日本学術会議の「軍事的安全保障研究に関する声明」(2017年)を尊重して、2018年度の防衛装備庁の研究助成の辞退を申し出たことが要因ではないかと推測している。

まさに、大学においても「新しい戦前」ができつつあるのだ。

◎2024年11月11日『采女 なぞの古代女性』伊集院葉子

☆☆☆☆古代の「采女」像をジェンダー史と女性史の視点で一新する

『日本書紀』の雄略記に描かれた古代の「采女」(うねめ)については、従来は天皇に献上された女性として、あたかも後の後宮の女性や遊女のように理解されてきた。

こうした理解は近代では民俗学者の中山太郎と折口信夫に由来し、門脇禎二の『采女-献上された豪族の娘たち』(中公新書 1965年)により近年まで普及していたらしい。

これに対し、著者はジェンダー史と女性史の視点でこうした采女像(「幻想の采女」と著者はいう。)を詳細に検討し、批判していく。検討対象は日本書紀にとどまらず、万葉集や律令制度下の采女に及び、さらには中国の「採女」(さいじょ)や天寿国繍帳の記載にも及ぶ。詳細でやや煩雑ではあるが、引用される個々のエピソードは興味深い。

著者によると、日本古代は男女の格差が少ない社会であり、「男女個人がそれぞれ財産を持ち、処分もできて、夫妻や親子であっても財産の保有は別々であり、男女ともに父方母方双方から財産を相続できた社会」であったという。また、官職には男性だけでなく女性も登用され、重要な役割を果たしていた。采女について用いられる「貢」という文字は男性にも用いられており、豪族から官吏を出すという意味にすぎない。

同様に、万葉集における「女郎」という言葉も、当時は高位の女性を指す言葉であり、これが江戸時代の女郎観から遊女と歪められてきたという。

『日本書紀』雄略記には采女を犯す行為の処罰が数カ所記載されているが、これらは采女への侵犯というよりも神事や外交関係等を損なうことへの処罰であるとする。

なお、『日本書紀』は8世紀に中国の史書などを踏まえて編纂されたため、「大悪天皇」とされる雄略には『史記』で描かれた殷の紂王の記述が投影されているという。日本書紀編纂者の雄略観が興味深いところだが、本書で引用される百済の池津媛に対する残虐な焚刑についても、紂王の「炮烙の刑」をイメージして雄略の暴虐ぶりを誇張したものではなかろうか。

◎2024年11月6日『加耶/任那―古代朝鮮に倭の拠点はあったか』仁藤敦史

☆☆☆☆古代日本と朝鮮半島の密接な関係と交流に注目

昭和の日本史教科書には古代朝鮮半島の地図に「任那(みまな)」という地域が示され、日本の支配地域(「任那日本府」)があったと書かれていた。しかし、現在の教科書にはそのような記載はなく、「加耶」という地域に置き換わっている。

かつての任那日本領説は完全に否定され、現在は3つの説(①ヤマト王権からの外交・軍事派遣官説 、②倭系の在地豪族集団説 、③上記二つの要素の折衷説)が有力なのだという。

時代的には4世紀から6世紀にかけての時代で、朝鮮半島は高句麗、新羅、百済が鼎立する三国時代、日本はヤマト王権の「倭の五王」などの時代である。『日本書紀』の神功皇后の朝鮮征伐は3世紀だが、これはその120年以上後の4世紀の出来事を踏まえた起源物語であるとのこと。

本書の記述のかなりの部分は日本書紀や百済三書、高句麗広開土王の碑などの史料批判が中心であり、新書にしては専門的で読みづらい。しかし、史料の少ない古代史の考証で論争的な議論を展開するには必要な手続なのであろう。

著者は本書の意義を以下の5点にまとめている。

1.日本側の支配対象としてではなく、朝鮮古代史の流れの中で加耶を位置づける。

2.「百済三書」の史料的価値を評価した(この文書は百済が作成したものではなく、百済滅亡後の亡命百済人が書いたもので、時代も8世紀に下がる)。

3.「広開土王碑」の史料的限界を指摘し、倭による恒常的な領域支配を碑文から読み取ることは困難であるとした(倭を強大な敵と描いて広開土王の功績を讃えている)。

4.任那「日本府」についてヤマト王権の出先機関説を明確に否定し、百済による加耶諸国への侵略に抵抗する勢力の総称として表現されたものと論じた。

5.百済に土着し、のちには百済の官僚となり倭との外交折衝に活躍した倭系百済官僚の存在を強調し、「日本府」と対照的な人々が存在したことを論じた。

著者によると、「日本府」は百済から見た呼称であり、それはヤマト王権の支配地域ではなく、むしろヤマト王権と対立し新羅と百済の間で加耶地域の独立を維持しようとしていた倭人勢力であったらしい。

私自身の関心としては、古代ヤマト王権が百済や新羅の要請に応じてたびたび出兵し、朝鮮半島情勢に関与し続けていたことが興味を引く。

最終的には百済滅亡後の唐・新羅連合軍との白村江の戦いに至るわけだが、そこまで朝鮮半島に深く関与し続けたのはなぜか。

ヤマト王権の朝鮮半島への支配・干渉という視点を逆転させれば、朝鮮半島側からのヤマト王権に対する人的物的な深い関係が見えてくるのではないか。弥生時代の稲作や大陸文化の伝来、渡来人の移住、古代国家の政権中枢における多数の渡来人の存在を見れば、ヤマト王権や九州・西日本の豪族がその出自や人脈を含め深く朝鮮半島と関わりを持っていたのではないかと思われる。

◎2024年11月1日『朝鮮民衆の社会史 現代韓国の源流を探る』趙景達

☆☆☆☆韓流時代劇がよくわかる

朝鮮王朝時代から3.1独立運動までの時期の朝鮮民衆史である。政治史ではなく社会史の方法をとっているために、王朝や両班などの統治者の観点ではなく、民衆の自律的な世界に視点が照射されている。

著者によると、朝鮮王朝は儒教(朱子学)を支配的イデオロギーとした儒教国家と特徴づけられるが、民衆社会は儒教を受け入れつつ、巫俗(シャーマニズム)・仏教・道教・占卜など、より伝統的な宗教や信仰に浸っていたという。

韓流ドラマの時代劇を見ていると、朝鮮王朝時代の両班勢力の強さや奴婢の存在、被差別民「白丁(ペクチョン)」などが印象づけられるが、これらは儒教の一君万民の本来の理念に反するとはいえ、他方で「儒教的民本主義」から民意や公論が重視されたという。時代劇では儒学生が王宮前に大挙して直訴する場面がよくあるが、あれは政治動員というだけでなく儒教的な民意重視の建前もあるのだろう。

中国由来で日本には導入されなかった制度として「科挙」があるが、朝鮮の科挙は文科、武科、雑科からなり、3年に1度行われた。文科は文官登用試験だが、武科となると格段に格付けが低く、雑科は訳官や医官などの技術官僚の登用試験だったという。ドラマ『商道(サンド)』では清国語の通訳、『ホジュン』では医師が科挙を受験する場面があるが、両班以外でも広く科挙は受験できたようだ。

『チャングムの誓い』などで登場する「宮女」は実は賤民であり、地位は高いが生涯宮中に囚われの身だったらしい。同様に「医女」は男性医師の診察を嫌う宮中の女性のために作られた制度であり、身分的には妓生と同じ官婢であったというから驚く。妓生については、元は官妓として厳しい教育を受け、歌舞・音曲のほか読書・書画・詩作・礼節・所作に至るまで教授された。後に官妓は廃止されたが、この伝統と誇りが地位の高い妓生には受け継がれ、3.1独立運動では多数の妓生が先頭に立ったという(ちなみに、梶山季之が日本植民地時代の朝鮮を描いた小説『李朝残影』にも誇り高い妓生が描かれている)。

18世紀末の商人団を描いた『商道』も興味深いドラマだが、本書によると行商人は「褓負商(ポブサン)」と呼ばれ、ドラマに描かれたように松都(現在は北朝鮮の開城・ケソン)を中心とした全国ネットワークを構築し、情報流通や兵団としても侮れない勢力を持っていたという。

甲午農民戦争(「東学党の乱」 ドラマ『緑豆の花』で描かれる)と3.1独立運動についても民衆の視点で詳しく描かれているが、著者によるとこれらは儒教の「一君万民思想」を民衆の側でとらえ直した民衆運動であり、両班や知識人の啓蒙をいわば乗り越えて進んだものだという。こうした民衆運動の伝統が、現代の軍事独裁政権への抗議運動やろうそくデモに受け継がれているとのこと。

◎2024年10月28日『紫式部の「ことば」たち』中西智子

☆☆☆☆☆ 「誘う女」「エロスとタナトス」 意表を突く解釈が導く源氏物語の面白さ

100頁あまりのブックレットだが、内容は濃密である。しかも、著者の所属する国文学研究資料館の源氏物語と紫式部に関する資料が多数添付してある。

まず、当時の貴族社会の漢詩や和歌の教養の深さにはかねて感心していたが、和歌については『古今和歌六帖』というハンドブックのようなものが利用されており、難しい万葉仮名で書かれた万葉集の歌もひらがなで容易に理解できるようになっていたらしい。

そのうえで、著者は古歌の源氏物語における利用例を紹介するのだが、例えば、真木柱巻で冷泉帝が玉鬘の面影を思い出して「赤裳垂れ引きいにし姿」というのは万葉集の恋の歌からの引用で、「憎げなる古言」と書いてあるが、そのミスマッチな表現で「古さ」と「新しさ」の二重性が利用されているのだという。

また、若紫や若菜の巻では、まだ少女の若紫と女三の宮が万葉古歌の成熟した女性が男を誘う「女歌」のフレーズを引用して光源氏を困惑させる。こうした演出された「誘う女」のイメージと少女の幼さの「ずれ」が、場面をダイナミックに動かす効果を上げている。

さらに、源氏物語第三部で浮舟について反復される「世の中にあらぬところ」という言葉は、本来は隠遁、出家さらには死(「タナトス」)を意味するが、若く美しい浮舟について用いられることで、諧謔的な言葉の効果を与えており、文中の老いた尼たちのユーモラスな描写と合わさって、浮舟に生きる力を与えているという。確かに、浮舟についてはその悲劇的な運命にもかかわらず描写がどこか喜劇的な印象を与えており、現代的ともいえる自立した女性像さえ感じていたが、「老嘆歌の悲劇と喜劇」、「エロスとタナトス」という斬新な切り口には納得させられた。

最後に、著者は紫式部と中宮彰子や赤染衛門、伊勢といった女房たち、また紫式部の娘である大弐三位(賢子)との贈答歌を紹介しているが、そこでは源氏物語の作中の歌が巧みに利用されており、源氏物語が藤原道長家と女房たちの協同作業で成立したこと、また物語の虚構が現実生活に影響していることを示唆している。

◎2024年10月23日『従属の代償 日米軍事一体化の真実』布施祐仁

☆☆☆☆☆日米同盟「一蓮托生」でよいか? 立ち止まって考えるための本

国会で憲法学者から憲法違反と断じられた安保法制の制定や、自衛隊の「敵基地攻撃能力」を可能にした岸田内閣の安保三文書閣議決定など、日米軍事同盟の危険なエスカレートは日々のニュースや国会審議に注目していれば明らかである。

しかし、他方、ロシアのウクライナ侵略、中国の台湾への威嚇や南シナ海での軍事行動、北朝鮮のミサイル実験などの報道に接すると、日米同盟の強化しか戦争を防ぐ道はないのかと悲観的になりつつあるのが大方の世論ではないか。

本書は、こうした中で一歩立ち止まって考えるための材料を提供してくれる。

その内容は、現在の日本を取り巻く戦争の危機がどこまで進んでいるかだけではなく、それを回避するためにはどのような道を取るべきかの提言まで含んでいる。

まず、最大の問題である「台湾有事」をめぐっては、台湾近くの先島諸島や沖縄を含む南西諸島全域に「南西の壁」といわれるミサイル基地の防衛網ができあがっている。図面を見ると、南西諸島から日本列島までをつないで中国に対する盾のようになっており、そこに中距離ミサイルを配備すると中国が完全に射程内に入る。これを中国側から見ると、まさしく「敵基地攻撃」の対象となる。台湾有事が実際に始まると、横須賀に配備されている米第7艦隊は中国の中距離ミサイルの射程を脱するために日本から退避する計画だというから、日本は文字通り米軍の盾に使われることになる。

しかも、これは通常兵器だけではなく核兵器の使用まで想定されるというから恐ろしい。歴代自民党政府は非核三原則を建前として掲げつつ、米軍の核持ち込みは「事前協議」があれば断ると答弁し続けてきたが、アメリカとは米軍艦船の核保有の有無は事前協議の対象にしないという密約があった。さすがに民主党政権はこの欺瞞は続けなかったが、逆に、岡田外相が「緊急事態の際には、政府が米軍の核兵器搭載艦の一時寄港を容認することもあり得る」と国会答弁してしまい、これが岸田内閣にも引き継がれたという。

このように、万が一台湾有事が起きると、台湾だけでなく日本の南西諸島の米軍基地と自衛隊基地、さらには首都圏を含む日本本土に広範囲に存在する基地が否応なく戦争に巻き込まれる。すなわち、日本全土が核兵器の使用可能性を含む戦場となるのである。

米軍と自衛隊はこうしたシナリオを大真面目に検討しているらしいが、このような事態が起きることは絶対に回避しなければならない。

では、どうすればよいか。

軍事同盟の強化はいわば「チキンレース」であって、1つ間違えば偶発的戦闘が本格的戦争に発展する可能性がある。

著者は、軍事同盟の強化ではなく、東南アジア10カ国からなるASEAN(東南アジア諸国連合)との連携を強化し、日本が米中対立の仲介者的役割を果たすべきだという。

日本ではあまりよく知られていないが、ASEAN諸国はベトナム戦争終結後、反共軍事同盟のSEATOを廃止して冷戦思考から脱却し、社会主義諸国とも平和共存する道を選択した。そして、「主権と領土の尊重」、「内政不干渉」、「紛争の平和的解決」などを基本原則とする「東南アジア友好協力条約」を採択した。現在ではこの条約には域外を含む53カ国とEUが加盟し、日米中も加盟している。ASEAN諸国が発展し発言力が強くなるとアメリカも中国もその存在を無視できない。なによりもASEAN諸国は東アジアで戦争が起きれば真っ先に被害を受ける当事国であり、平和の維持は切実な問題である。

日本にとって、日米同盟一蓮托生で米軍の盾となるのか、ASEANとの連携を強化して米中間の平和を仲介するのか、選択すべき方向は明らかではないか。

◎2024年10月19日『学力喪失 認知科学による回復への道筋』今井

むつみ

☆☆☆☆☆豊富な事例で子どもの「わからない」を理解 処方箋は「遊び」

算数の文章題ができない子どもの「わからない」の意味を豊富な事例から示していく。

例えば、

・「14人の子どもが1列に並んでいて、1人の前に7人いると後ろに何人いるか」という問題を絵を描かせて答えさせると、7人と答えてしまう。

・1時間は60分だと知ってはいても、文章題で5時間10分を510分と回答してしまう。

・数直線上に与えられた数値を適切な位置に示せない。

・極めつけは分数で、1/2と1/3のどちらが大きいかわからない。

等々の信じられない間違いを少なからぬ生徒がしていて、それが小学校低学年から高学年、さらには中学へと引き継がれていく。わからない授業は苦痛でしかない。

成績上位者はこうした間違いはしないので、教師や学歴の高い大人は、なぜこうした誤りをするのか理解できない。それで、繰り返しわかりやすく説明すればわかると考えるのだが、著者はそれではダメだという。「わからない」という子どもは、数字の意味、式の意味(「記号設地」)がそもそも理解できないからだ。九九が暗記できても、どのように利用するのかわからない。すなわち(母語のように)子どもが自分で考え、試行錯誤しながら習得する「生きた知識」ではなく、ただ覚えるだけの「死んだ知識」なのだという。

そこで、著者は「たつじんテスト」という「生きた知識」を計るテストを考案し、それを教育現場で活用することを推奨する。詳しくは本書と「たつじんテスト」そのものを参照するしかないが、要は学習到達度テストのようなものではなく、思考の躓きを診断し、子どもの弱点に見合った学習を進めるための手段である。

ただ、学校教育の現場でどのように実践していくのかは今後の課題であろう。むしろ、学校というよりも、家庭や保育園などの学校以前の幼児教育の課題が大きいように思われる。幼児期から親が子どもに語りかけ、絵本を読み聞かせたり、遊びやゲームを通じて思考力を養ったりすることの重要性を改めて感じる。

また、できない子どもがなぜわからないのかだけではなく、できる子どもがどのような幼児期を過ごし、どのように思考する習慣がついているのかを調査することも重要ではなかろうか。

その意味では、最後の章で著者が書いている「プレイフルラーニング」は示唆に富んでいる。ホイジンガの『ホモ・ルーデンス』(レビュー済み)を引用しつつ論じているが、

・人は楽しいから遊ぶ

・遊びは生活と深く結びついている

・遊びは象徴的な思考を伴う

という指摘は極めて重要である。

著者が最後に書いているとおり、「幼少期から、自分の身体で世界を探索し、記号接地することが何よりも必要なことなのである」。

◎2024年10月17日『COFFEE副業〈焙煎編〉』シンタロウ

☆☆☆☆自家焙煎をわかりやすく解説している

10年以上前から自家焙煎を趣味的にやっているが、慣れれば意外と簡単だし、新鮮な焙煎コーヒーは最高においしい。

ちなみに、焙煎方法は本書にも紹介されているアウベルクラフトの手回し式焙煎機の直火焙煎で、家庭のガスコンロでやっている。生豆は通販の「生○本舗」(なぜか本書では紹介されていないが)で、毎回800gずつ少量買いしている。

類書もあるが、本書は多数のイラストと写真付きでわかりやすく焙煎方法を解説しているのと、副業のガイドまで書いているところが特徴だろう。

ただ、自家焙煎の方法が手鍋焙煎のみ紹介されているが、手網や回転式焙煎機も紹介してほしい。家庭用のもっと手軽で安い焙煎機が開発されるとよいのだが。

副業はジェネカフェの焙煎機だけだが、これでどの程度の人が開業しようと思うのかはよくわからない。

◎2024年10月14日『そっと 静かに

新しい韓国の文学』ハン・ガン

☆☆☆☆☆歌をめぐる詩的エッセイ集

著者の初期のエッセイ集であり、著者が子どもの頃から歌と音楽に親しみ、感受性の豊かな詩人として出発したことがわかる作品である。

構成は、第1章「くちずさむ」では著者の子ども時代からの音楽との関わり、第2章「耳をすます」では著者の思い出の曲が語られ、そして第3章「そっと 静かに」では著者が自ら作詞作曲を手掛けて自ら歌った曲の歌詞と込められた想いが描かれる。原著では第3章の曲を収録したCDが添付されているとのことだが、本書では巻末のQRコードで著者の詩の朗読と歌の一部にアクセスできる。

第1章では、やはり「紙のピアノ」が印象的だ。幼い著者はピアノを習わせてくれと母親にせがむが、貧しい生活で母親に拒否され、紙の鍵盤を机に貼ってピアノを弾く真似をする。ようやく中学3年生になって習ってよいと言われたときはすでに遅すぎたが、もう習いたくないと著者が断ったとき、母親は泣き、父親は、「お前が習いたくなくても、母さんと父さんのために一年だけ通ってくれ。そうじゃないと恨になる」と言ったという。

第2章では、「歌の翼」や「菩提樹」、「Let it be」などのよく知られた歌以外の大部分は、残念ながら韓国の知らない歌についての思い出だ。このうちLet it beについては、著者が幼い子どもを抱えつつ仕事に苦労していたときに「体に刻み込まれた」歌だという。「答えはあるはず。悲しみはないはず。あるがままに。」というほかにどんな言葉が当時の私を救えただろうと。

第3章では、著者自身の詩人としての作詞過程の一端がわかるが、私は「いつでも木は私のそばにいる」と木への深い愛着を語った『木』が印象に残った。著者は次のように言う。

「私たちの心が脆くなっているとき、疲れたとき、ときには悔しかったり、恨めしく悲しかったり、後悔したりするとき、荒廃の深淵をのぞくとき、道が見えないときにも木はそこにいる。地中の闇から細い根で水流を引き上げて、葉の先端まで押し上げながら。/だから生きていかなければいけないんだと思う。」

夜と昼が入れ替わる「青い時間」を歌った『明け方の歌』の感受性も素晴らしい。

QRコードで聞ける著者の歌声はゆったりと思いを込めて歌うブルースのような曲調だが、全曲のCDを聞いてみたくなる。

◎2024年10月13日『すべての、白いものたちの』ハン・ガン

☆☆☆☆☆光州とワルシャワの死者を鎮魂する連作詩

著者のノーベル文学賞受賞の報に接したが、残念ながらまだ読んだことがない。そこで、電子書籍で読める本書ともう1冊(『そっと、静かに』)を早速読んでみたが、後者は初期のエッセイである。代表作とされる『少年が来る』と『菜食主義者』はなんと電子書籍になっていない。

本書は、「白いもの」をめぐる連作散文詩であり、その生と死への独特の鋭敏な感受性と、その厳しく彫琢された表現に引き込まれる。

改訂版に付された「作家の言葉」(あとがき)によると、光州事件を題材にした『少年が来る』を書き終えた後、休暇を取ってワルシャワに滞在したことが本書を生み出すきっかけとなったとのこと。1945年に米軍が空撮したワルシャワの街の映像はドイツ軍に完全に破壊されて「まるで雪景色のように」真っ白に見えたという。ワルシャワ市民は、戦後、破壊された市街を執念をもってほぼ完全に復元したのだが、その「死と再生」が、生まれて2時間生きて亡くなった姉への著者の想いと重ね合わされ、かつ、光州事件で軍に虐殺された市民への哀悼とも重ねられて、詩的イメージが紡がれていく。

著者によると、韓国語で「白い」は「ハヤン」と「ヒン」の2つがあり、前者はひたすら清潔な白なのに対し、後者は「生と死の寂しさをこもごもたたえた色」なのだという。本書の原表題は後者の「ヒン」흰である。

それにしてもワルシャワの破壊と再生から、生後2時間で死んだ姉へと想像力を飛翔させ、姉の魂が自分を訪れて一緒に生きていたら、その汚れのない白い魂がどうなるかというイメージを紡いでいく著者の作家としての天性と力量には並々ならぬものがある。

◎2024年10月8日『新自由主義教育の40年』児美川孝一郎

☆☆☆戦後教育政策の「市場化」の歴史 しかし現場の教育実践の視点がほしい

第4部を読んだが、戦後教育政策の歴史を「市場化」の進展の視点でとらえた論考集であり、公教育と教育産業の棲み分けの時代から、その連携を経て、現在は「教育の市場化」に到達したとしている。

私のように表題の「新自由主義教育の40年」以前に公教育を受けた者にとっては、戦後教育改革の牧歌的学校生活のイメージしかないが、本書の第4部で論じられる「Society5.0」だの「STEAM」教育だの「Edtech」だの「GIGAスクール構想」だのといった近年の教育改革は全く想像を絶する。

ちなみに、これらの意味は以下のとおりだそうだ。

「Society5.0」とは、「サイバー空間(仮想空間)とフィジカル空間(現実空間)を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会」(内閣府HP)

「STEAM」教育とは、「Science(科学)、Technology(技術)、Engineering(工学)、Art(リベラルアーツ)、Mathematic(数学)を組み合わせて、探究的に学ぶ学習プログラム)」による教育

「Edtech」とは、Education(教育)とTechnology(技術)を掛け合わせた造語であり、テクノロジーによる教育のイノベーションをめざすという意味

「GIGAスクール構想」とは、児童・生徒に1人1台の端末を配備し、日本中の学校を高速大容量の通信ネットワークで結ぶ構想

こうした教育改革は文科省の教育行政ではなく、首相官邸直属の機関と経産省のイニシアティブで推進され、それゆえに産業界の要請を色濃く反映したものとなっている。その結果、学校教育が教育産業への依存を強めることはわかりやすい。

著者はこうした改革を、教育の機会均等や平等といった公教育理念に反する「ディストピア」と見るが、他方、こうした新自由主義的教育改革と教育の市場化を国民の側も受け入れてきたとする。

ただ、著者の教育政策史的な研究スタイルの限界なのかもしれないが、教育政策の変遷が政策論的に列挙されるのみで、それが教育現場に具体的にどのような影響をもたらし、また、これに対抗する教育実践がどのようになされてきたかという現場からの視点が全くない。教育実践の具体例も示されなければ、子どもたちの学習の到達点に関するデータもない。教育政策もそれへの批判も、教育現場における検証がなされていないから説得力に欠けるのである。

しかし、我々がもっとも関心があるのは教育現場と子どもたちの置かれた状況なのではないか。

◎2024年10月7日『DV8 台北プライベートアイ2』紀蔚然

☆☆☆☆過去のトラウマから難事件の解決を導く

第1作の『台北プライベートアイ』(2021年12月レビュー済み)から約10年後の第2作だが、ミステリーとしては構成も展開も進化した印象である。

主人公の探偵自身がうつ病とパニック障害を患いつつも、その障害が起きたときに「秘密の目」で事件の関連を見抜く冴えを発揮するのだが、本巻では主人公に事件の相談に来た女性弁護士自身のトラウマから過去の難事件を解明していく第1の物語と、さらにそのトラウマを煙幕にした別の事件を解明していく第2の物語という重層的で巧みなストーリー構成がなされている。ただ、訳者の解説で指摘されているように、後者はシリーズ第3巻にしてもっと分厚く展開すればよいのにと感じる。

翻訳は第1巻同様テンポがよいこなれた訳文だが、現地の地名や人名、慣用句が難しい漢字表現のままで本文に使用されており、とても読みにくい。ルビをふったり、括弧書きで意味を説明したりしているが、学術書ではないのだから、わかりやすい日本語に訳文を工夫し、必要に応じて欄外注を加えるなどの配慮をしてもらいたい。

◎2024年10月3日『未来への遺言』前田浩智ほか

☆☆☆☆過酷な戦時体験を伝えるだけでよいか?

戦後80年近くを経て、戦争体験者のほとんどが鬼籍に入ってしまった現在、体験者の生の声を記録として残すことが重要であることは言を俟たない。そう思って本書を手に取ったが、毎日新聞が2016年に連載した「証言でつづる戦争」は本書の半分弱であり、前半部分は編者らの論考と保阪正康氏のロングインタビューである。

また、「証言でつづる戦争」は、新聞連載記事だけに記者が読みやすくまとめたもので、戦争体験者の生の発言部分はさほど多くなく、残念ながら迫真性に欠ける。

記録として残すのであれば、取材資料を掘り起こして戦争体験者の生のインタビューをもっと丁寧に掲載してもらいたかった。

証言の多くは空襲などの戦争被害体験や過酷な戦場の体験が多く、大本営の嘘(ミッドウェー海戦の「大勝利」など)や非人間的な兵士の扱い、国民の生命よりも軍隊の行動が優先されること(沖縄やテニアン島での集団自決など)は貴重な証言といえる。

ただ、戦争被害の悲惨さは現在のウクライナやガザを見ても十分伝わるし、多くの人たちが繰り返し語ってきたことだ。しかし、それでもなお戦争が起きてしまうのはなぜなのか?

戦争被害や過酷な戦場体験だけではなく、むしろ戦争に至る平時の過程の証言こそが必要なのではないか。戦争に勝っているときは勝利に酔うが、負けて悲惨な被害を受けたからその過酷な体験を語るのでは、真の意味で戦争を繰り返さないための「未来への遺言」にならないだろう。保阪正康氏も書いているが、明治国家の軍事大国化と日清・日露戦争、さらには昭和の満州事変から日中戦争へと至る戦争への道筋に国民がどうやって動員されたかを、為政者や後世の視点ではなく当時の民衆の証言を発掘して記録してほしい。

◎2024年10月1日『偽りの空白』トレイシー

リエン

☆☆☆☆☆難民家族の生きづらさを描く

主人公のキーはメルボルンで働くジャーナリストだが、親たちとともにベトナムからの逃れてきた難民としてシドニー郊外のカブラマッタで育った。

ベトナム戦争の終結は1975年。その後、社会主義政権を逃れて「ボートピープル」となった難民たちが日本でも問題となったが、この小説の舞台は1996年ころで、カブラマッタはベトナム難民が多数暮らし、ドラッグ売買で治安の悪い街だった。

物語は主人公の弟デニーがレストランで殺された事件をめぐって展開するが、居合わせた関係者が口をつぐみ、両親までが真相解明に消極的な中で主人公が苦労しながら真相に迫っていく。

ただ、ミステリーの謎解きというよりも、難民家族の境遇に著者の視点は据えられている。意に反して故郷を捨て、文化も言語も慣習も異なる異国で暮らす人々の苦悩が様々な角度から繰り返し描かれる。逃げてきた親世代の不適応と無気力。子供時代に難民生活を送り、虐待され傷つけられた世代の反抗。そして、幼くて難民生活の記憶がほとんどないが、差別と不公平に抗って生きようとする主人公の世代と、難民の生き様が描き分けられている。

小説の技法としては、話者が次々に代わるポリフォニックな構造と、話者の意識の流れを時空を自由に移動させるプルーストやフォークナーのような饒舌な語りが注目される。

主人公と元親友ミニーとの互いに惹かれつつ反発し合う葛藤と対決は読み応えがあった。

◎2024年9月25日『表現の自由 「政治的中立性」を問う』市川正人

☆☆☆☆☆「中立・公正」の名の下で抑圧される表現行為

民主主義社会にとって最も重要な人権であるが、それゆえに規制や攻撃の対象となりやすい表現の自由(「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由」 憲法21条)について、憲法学者が近年の様々な事件を網羅的に俎上に載せ、しかも専門書でなく一般向けの新書で解説と問題提起を試みた労作である。

第1章では総論的に表現の自由の意義がわかりやすく解説されているが、第2章以下はまさに最前線の重要論点ばかりである。

第2章の「公務員と政治活動」では、国家公務員の休日の政党ビラ配布、裁判官の政治集会参加やSNSでの私的発信の問題が議論される。国家公務員や裁判官の政治活動禁止自体が問題性を含むが、その規制が職務を離れた私人としての行為にまで及ぶのは、市民としての表現の自由を侵害することになる。

他方、地方公務員については国家公務員より政治活動禁止は限定され、刑罰規定もないが、大阪市では近年、職員の政治活動禁止の範囲を拡大する市条例を制定した(刑罰の導入は断念したという)うえ、職員の政治活動や思想を調査するアンケート(記名・回答義務付け)を行い問題となった。これに対して職員組合が提起した訴訟で裁判所は労働基本権とプライバシー権を侵害するものという判決を下しているが、当時の大阪市長は橋下徹氏、職員アンケートを実施した調査チームの代表は野村修也中央大学教授で、いずれも憲法と人権を擁護すべき弁護士であったことに問題の深刻さがある。

第3章の「表現活動への『援助』」では、公共の広場や公園、公民館等が「パブリック・フォーラム」(多様な表現活動に開かれた場所)としての意義を有することが強調される。リーディングケースとして紹介されている泉佐野市民会館事件最高裁判決(1995年)は、「管理者が正当な理由なくその[公の施設の]利用を拒否するときは、憲法の保障する集会の自由の不当な制限につながるおそれが生ずることになる」と述べている。すなわち、公共施設の利用を「援助」ととらえるのではなく、利用拒否を表現の自由の侵害とみて、施設管理者の裁量の余地をなくすわけである。

公共の広場や公民館等での集会規制は市民の政治活動や表現行為の規制そのものであり、「政治的」かどうかの判断基準の曖昧・不明確さから、市民の活動を萎縮させることにつながる。また、現代の社会福祉国家の下では市民生活のあらゆる問題が「政治的」となりうるから、政府や行政の方針と異なる意見の集会やシンポジウムが「政治的」として拒否される可能性がある。

第4章の「放送の自由と公平性」では、選挙報道などでもっともセンシティブな分野を論じる。この点で重要なことは、放送法による規制を行う機関がGHQ時代の第三者機関から独立回復後は郵政省・総務省の政府所管になったということだ。そのために、放送に対する政権や政治家からの介入や批判を受けやすい構造となり、特に安倍内閣以降はその傾向が著しくなっている。

テレビ電波の有限性という前提はあるにせよ(それもネット時代になってからは否定されている)、放送機関自身がジャーナリズムとして有する意見表明の自由が、「中立・公正」の名の下で否定されている状況はゆゆしき問題である。対立する意見の紹介や多様性への配慮と放送機関の意見表明は両立するはずである。ちなみに、現在(2024年9月)行われている自民党総裁選挙報道はまさに1党派に偏った大量かつ長期にわたる報道であるが、これについて表だった批判は見られない。

政府が放送局を監督することが表現の自由の観点からはやはり問題なのであって、第三者機関による検証と自主的規制という原則が尊重されるべきである。

◎2024年9月23日『いつか、アジアの街角で』中島京子ほか

☆☆☆☆それなりに面白いが、編者の解説が必要では?

表題に誘われて買って読んだが、初出が『オール読物』のここ2,3年の掲載だとわかるだけで、編集意図も各短編の解説もコメントもなし。

まあ、表題からアジアに関係した作品を選んだのだろうと思うが、アジアといっても台湾と香港だけで、『停止する春』は日本国内だけだ。作家も作風も違えばテーマも統一性がない。

○中島京子『隣に座るという運命について』

第二外国語で中国語を選択した大学新入生が隣に座った風変わりな学生に誘われて、文学サークルに行ってみるが・・・。台湾出身らしき不思議な学生との幽霊話のような物語で、学生らしい語り口や駿河台から小日向あたりまで歩いて都心をめぐる描写が面白いが、重要なポイントとなっている旧台湾人学生寮の「清華寮」についてはもう少し解説的なコメントが必要だろう。

○桜庭一樹『月下老人』

主人公2人が営む探偵事務所のビルに火災で焼け出された近所の台湾料理屋が臨時店舗を開くことから始まる騒動。いわば探偵小説のスピンオフ譚で、軽妙なテンポと下町風の人情話がいい。「ルーロー飯(魯肉飯)」は台湾の庶民の丼飯でとてもおいしい。「月下老人」とは台湾の縁結びの神様とか(角田光代作品にも出てくる)。

○島本理生『停止する春』

東日本大震災から11年目に会社の黙祷がなかったことがきっかけのようになって、主人公が15年務めた会社に体調不良で出社できなくなる。重度のうつ状態であるが、やがてそれが同僚との恋愛関係のもつれが原因であることが明らかにされる。1人称で語られる女性心理の描写が秀逸である。

○大島真寿美『チャーチャンテン』

表題は香港の飲茶店のこと(「茶餐廳」)。主人公が中国返還直前の香港で知り合った現地の友人の娘が日本で働くことになったと紹介されるが、なかなか打ち解けてくれない。話しているうちに、その娘は香港の民主化デモに参加して挫折した経験を持ち、そのトラウマを抱えていたことが明らかになる。香港の人たちの受けた心の傷とそれに対する著者の温かい励まし(「香港加油」という付箋を貼る)が印象的だ。

○宮下奈津『石を拾う』

正義感が強く「マグマ」を内に抱える小学5年生の女の子が、外国人をいじめる男子に仕返しして泣かせるところから始まる物語。ただ、この「王の娘」と呼ばれる主人公の出自や「もっと賢く相手を打ち負かす効果的な方法を考えろ」という「おばあちゃん」との関係もよくわからないまま。「本当は違うんじゃないか」という気持ちを大切に育てる、他の人にもあるマグマの火を熾すというメッセージは感じられるが。

○角田光代『猫はじっとしていない』

死んだ飼い猫「タマ子」に夢で導かれて台湾の猫村を訪れる不思議な物語。タマ子の生まれ変わりの猫をさがすうちに、自らの前世体験をタイムスリップしたように見てしまう。台湾や中国の下町では一昔前の日本を疑似体験するような錯覚に陥るのかもしれない。

◎2024年9月19日『文房具の考古学-東アジアの文字文化史-』山本孝文

☆☆☆☆筆、墨、硯、紙に関する考古学「序説」

「文房具」といえば、万年筆やボールペンなどのペンやインク、ノート類を思い浮かべるが、本書の扱うのは東アジアに限った文房具の「考古学」であり、したがってその対象は墨書にかかわる筆、墨、硯、紙(竹簡なども含む)で、時代は中国の隋唐時代、韓半島では三国時代、日本では平安時代までである。

墨書という東アジア独特の筆記行為の成立と文房具の関係が主題であるため、美術史としての硯や筆などの研究とも一線を画している。

本書はこのように限定された墨書に関わる考古学であり、その意義や方法論を述べた「序説」といえる。

実は私も子どものころに書道を習ったことがあるし、美術館で書の名品を見るのも好きだが、確かに墨書というのは独特の行為である。

まず姿勢を正して硯で墨を磨り、香料の匂いが立ち上ってくると、精神が落ち着いて集中する。そして、筆に墨を含ませて半紙に書き込むと、黒々とした色艶とその濃淡、字の撥ねや止め、かすれで、筆記者の風格と個性を映し出した書が完成する。

こうした墨書を成立させるためには、筆、墨、硯、紙(書写材料)が必要不可欠なのだが、本書はこれらについてトリビアになるのも厭わずに考古学的考察を加えていく。

著者によると、文字による伝達手段としての墨書が確認できるのは中国の春秋戦国時代からであり、「法治主義」をモットーにした秦の国家統一以後は木簡や竹簡による文書伝達が官僚的統治手段の不可欠の道具となった。

韓半島や日本に墨書が伝わるのはかなり後代になるが、韓半島では高句麗、百済、新羅の三国時代であり、有名な広開土王の碑は5世紀前半である。

日本への墨書の伝達について、著者は次のようにまとめている。

「中国の史書に日本列島のことが記録されはじめ、文字が書かれた中国系の資料が流入する弥生時代の状況を初出期、統治体制を表すような内容の文字資料が地方でも出土するようになる古墳時代中期段階を運用期、統治や思想布教の目的で文字使用が面的に広がった飛鳥時代以降を普及期としておきたい。」

このように墨書による筆記行為は統治の手段、思想・宗教伝達の手段として始まったため、墨書を行うのも筆記道具の所有者も初期は政権中央の官人や地方官吏である。したがって、その考古学的遺物は宮殿や地方官衙の遺跡、王侯の墳墓の出土品となるが、それが筆記のための道具かどうかの鑑別が難しいという。例えば、もっともわかりやすい硯でさえ、他のものを流用した「転用硯」というものがあり、急速に律令国家化した日本では転用硯が多いのだという。

現代社会では、もはや「筆記」行為すらパソコンに取って代わられ、ペーパーレス化が進んでいるが、太字の万年筆やボールペンで丁寧に筆記する行為には独特の味わいがある。

筆記行為のいわば極北に位置する墨書の成り立ちとその展開については、十分学ぶ価値があると思う。

◎2024年9月16日『ねじ式 紅い花 つげ義春カラー作品集』

☆☆☆☆☆叙情性と幻想性が混じった不思議な作風に魅せられる

白黒の文庫版でしか読んだことのない読者にとっては、大きな版で橙色との二色刷りは作品の面目を一新するだろう。

大判で見ると1カットの細密描写のような描き方がよくわかる。つげ義春は水木しげるのアシスタントをやっていただけに、水木風の細密描写である。また、人物描写もどこか水木風のとぼけた人物が多いが、中には白土三平風の活発な人物描写もある。

『紅い花』に見られる叙情性も二色刷りだとより印象的で美しい。ほのかなエロチシズムと土俗性の混じった叙情性というべきだろうか、短編で余韻を残して終わる作品が多い。

『ねじ式』はあまりに有名だが、何度読んでも発想の斬新さと悪夢を見ているような幻想性に魅せられる。なお、この作品の初出は1968年のガロ掲載だが、本書では1984年のコミック版となっている。内容の異同はあるのだろうか。

◎2024年9月13日『戦時から目覚めよ』スラヴォイ・ジジェク

☆☆☆☆旧東欧知識人の強い危機感を示す

スロヴェニアの著名な哲学者であるスラヴォイ・ジジェクの時事論説である。

内容はウクライナ戦争を機にヨーロッパの自由と民主主義の将来を様々な角度から論じたものであり、哲学者らしい引用や比喩が多いが、テーマと主張は一貫している。

スロヴェニアは旧ユーゴスラビアの一部でチェコやハンガリーとも隣接した地域であり、ジジェク自身、1968年の「プラハの春」事件の際にはプラハでソ連軍の戦車に接したという。

旧ソ連の「勢力圏思想」による東欧支配を肌身で感じてきた東欧知識人だけに、ウクライナ戦争におけるロシアの侵略に対する批判は明快であり、他方、欧米の煮え切らないウクライナ支援に危機感を示す(本書の原題は“Too Late to Awaken”である)。

ジジェクは「第三次世界大戦はすでに始まっている」というのだが、現時点でロシアが中国やイラン、北朝鮮を巻き込んで欧米に対抗しようとしているのを見ると、その悲観的評価は正鵠を得ているといえそうだ。

ロシアやその支援者のターゲットはEUのリベラリズムと民主主義の解体であり、それはEU内のロシア支援者であるハンガリーのオルバン・ヴィクトルがリベラリズムを露骨に敵視していることにもあらわれている。

他方、ジジェクは欧米内の「平和主義者」も厳しく批判する。その対象はハーバーマスでありチョムスキーであるが、特に後者は「唾棄すべき輩」とまで言われる。その理由は、「彼らは当初、ウクライナがロシアとの戦争に勝てるわけがないと言い張ったが、勝利の気配が見えはじめたとたん、プーチンが激高して核兵器のボタンを押しては困るから、勝つべきではないなどと主張しはじめた」からである。要は、ウクライナを犠牲にして自らの保身を図るということだろうが、核兵器に限らずロシアへの天然ガス依存を続けたい中欧諸国の一定の空気をも反映している。

これに対し、ジジェクは今こそ「真のプロレタリア国際主義」を発揮して、ロシア国民や欧米以外の第三世界との連帯をめざすべきだという。ジジェクはその例としてパレスチナとの連帯も挙げているが、この論説は昨年来のガザ紛争以前に書かれたもので、ジジェクの期待とは全く逆に、ガザ紛争では欧米のイスラエル支持がダブルスタンダードとして第三世界に受け取られている。それが情勢の危機と混迷を深める結果となっている。

さらに、ジジェクは西欧のイデオロギー闘争のもう一方の極として、「ポリティカリー・コレクトな自由主義左派」も厳しく批判している。キャンセルカルチャーやウォークで知られる彼らは、ジジェクによると、「あらゆる性的指向および民族アイデンティティに寛容になれと説く。しかし、その寛容さを保証するために、次々に規則を増やす必要性が生じ」、不寛容へと反転する。その立場は非常に権威的であり、異なる意見を受け付けずに排除するという。

ウクライナとガザで欧米日の民主主義と自由の真価が問われており、世界の民主的運動が試されているというべきであろう。

◎2024年9月9日『力道山未亡人』細田昌志

☆☆☆日本プロレス裏面史としては面白いが・・・

表題の「力道山未亡人」である田中敬子については表面的な伝記で、人物像が立っていない。

外交官志望が日航のスチュワーデスに転じ、国民的スターの力道山に請われて3番目の妻となる。

しかし、結婚半年後に力道山の不慮の死が起きて、その後は力道山の大きく広げた事業の巨額の負債と相続税の支払いに追われる。

結婚前はともかく、後半生は文字通り「力道山の未亡人」としての活動が力道山死後のプロレス界のエピソードに沿って断片的に描かれているだけである。

とはいえ、力道山とその後の日本プロレス界の裏面史については知らなかったことが多い。

○田中敬子の父は警察署長で、原文兵衛警視総監に力道山と裏社会とのつながりの調査を依頼したが、調査に応じた原氏は力道山が「情報提供者」であるとして結婚にゴーサインを出したという(逆に、力道山としては警察署長の後ろ盾を期待した可能性がある)。当時は力道山の結婚式や葬儀に裏社会の主立った面々が堂々と参列していたが、力道山の死後、プロレスコミッショナーが大野伴睦から川島正次郎に交代したのを機に、プロレス興業と裏社会との関係は一掃されたらしい。

○力道山の死因となった刺傷事件については、梶原一騎原作の漫画ではケガを甘く見た力道山が暴飲暴食したせいで悪化したと書かれていたが、本書では手術に立ち会った研修医の告白として麻酔ミスであったとされている。

○力道山13回忌の追善興行に新日本プロレスの猪木が参加せず、当日にビル・ロビンソンとの試合をぶつけたと非難された件は、先に日程を入れたのが猪木で、追善興行側はこの日しか武道館が借りられなかったのが実情だという。両方の主催と後援で関わった東スポが田中敬子を利用して猪木非難をぶち上げ、猪木と馬場の対立を演出して観客を動員したと著者は推測している。

○2000年3月に横浜アリーナで行われた「第2回力道山メモリアル」では、田中敬子のアイデアで引退していた猪木とジャニーズの滝沢秀明のエキシビションマッチが行われ話題になったが、これは力道山がかつてジャニー喜多川夫妻の後見人的役割を果たしていたかららしい。まあ、余興である。

◎2024年9月5日『秘密資料で読み解く 激動の韓国政治史』永野慎一郎

☆☆☆☆☆軍事独裁政権の陰謀と民主化闘争の激動が鮮明に

金大中氏拉致事件は中学時代、光州事件は学生時代に起きた大事件として報道に接しており、その他の事件もすべてリアルタイムで印象に残っているが、本書は韓国政府が今世紀になって過去の資料を調査し、事件の真相究明に取り組んだ成果をふまえたものであり、改めて軍事政権の闇と民主化闘争の歴史的意義を印象づける。

○金大中氏拉致事件

1973年8月8日、韓国野党大統領候補の金大中氏が東京九段のホテルで拉致され、同月13日にソウルの自宅付近で解放された。すぐに犯人はKCIA(韓国中央情報部)と特定され、実行犯も明らかになったが、韓国政府は実行犯を帰国させて日本の警察に出頭させず、日韓の国際問題となった。結局は後味の悪い政治決着になるのだが、拉致の目的がずっとわからなかった。驚くべきことに、本書によるとKCIAは金大中氏を密かに殺害する目的だった。ところが、現場に証拠を残すなどの失策から早々と犯行が明らかになったために、解放せざるを得なくなったという。

しかも、この事件では日本の自衛隊OBと現職自衛官が金大中氏拉致前の尾行と張り込みに協力しており、それを日本政府が隠したために韓国政府に強い態度が取れなかったらしい。後藤田官房副長官(当時)がこの自衛官OBにマスコミから姿をくらますように指示したとされるが、潜伏資金は官房機密費から供与したと著者は推測している。

○文世光事件

1974年8月15日、ソウルの国立劇場で朴正熙大統領夫妻が狙撃され、夫人が射殺された。狙撃犯の文世光は在日で、朝鮮総連の工作で狙撃犯に仕立てられ、日本人の旅券を使って韓国に入国し事件を起こした。文世光自身は韓国で逮捕されて死刑判決を執行されたが、日本側が関係者の捜査に非協力的だと韓国側から非難された。前年の金大中氏拉致事件で主権侵害された不満が日本側にあったというが、結局はこれも日本政府の特使派遣によって政治決着が図られている。

○朴正熙大統領暗殺事件

1979年10月26日、KCIA施設で行なわれた晩餐の席で朴正熙大統領がKCIA部長金載圭によって射殺された。これは大統領側近の警護室長との対立がエスカレートしたものだが、犯人に暗殺後の計画がない全くお粗末なものだったため、クーデターにも至らず、その後の全斗煥軍事政権へと道を開くことになった。

○光州事件

1980年5月、全斗煥軍事政権に抗議する学生運動は全国の主要都市で市街地デモに発展したが、5月18日に非常戒厳令が発動され、光州の2つの大学に軍が進駐したことから光州市内で抗議デモが一挙に拡大し、数万人の市民が一時市庁舎等を制圧した。これに対し戒厳軍が投入されて多数の学生や市民が殺された。この経過は報道統制をかいくぐったドイツ人ジャーナリストにより全世界に報道され、後に映画『タクシー運転手 約束は海を越えて』ともなったが、本書によるとこの映画で描かれたタクシーデモやタクシー運転手のカーチェイスによる脱出劇などのドラマチックな場面はすべて事実というから驚く。

その他、北朝鮮のテロ事件であるラングーン事件(全斗煥爆殺未遂)や大韓航空機爆破事件(乗客乗員115人死亡)についても改めて詳細が明らかにされている。後者は全斗煥政権の自作自演説まであったそうだが、後継者である盧泰愚大統領の選挙戦に最大限利用されたという。

それにしても、KCIAや北朝鮮の国家機関による重大テロ事件の犯人がいずれもすぐに明らかになるお粗末な顛末は、権力犯罪の意思が末端の人間にまで貫徹されないからであろうか。

国家権力の犯罪はいずれ明らかになるというべきだが、この点では著者があとがきで危機感を示しているように、公文書の長期保存と管理が極めて重要である。

◎2024年9月1日『光の鎧 上中下』ケン・フォレット

☆☆☆☆☆シリーズ完結編は産業革命と階級闘争を描く 最後はワーテルローの戦い

中世以来のイギリスの歴史を舞台にヒューマンドラマを描いてきた『大聖堂』シリーズだが、エリザベス1世時代の宗教戦争の激動を描いた『火の柱』(レビュー済み)の次の時代は、産業革命とナポレオン戦争の時代である。

シリーズの舞台であるキングズブリッジ(架空の都市)は紡績産業の一大拠点として栄えているが、そこに機械化による合理化と職工削減の波が起こり、裕福な工場主層と職工労働者たちとの間の古典的な階級闘争が発生し、機械破壊運動(ラッダイトムーブメント)にまで至る。

折しもフランス革命後のナポレオン戦争の時代であり、革命の波及を恐れたイギリス議会は反政府運動や労働運動に対して反逆罪法、煽動集会法、さらには団結禁止法を成立させて弾圧を厳しくしていく。本書では児童や女性にまで及ぶ残酷な刑罰が描かれる。

物語はこうした時代背景の下に、横暴な地主貴族により夫と家を奪われながらキングズブリッジで織工として力強く働く女性サルとその子で機械製造に才能を発揮するキット、穏健な改革を進めようとする工場主エイモスとスペイドといった人々を主人公に、産業革命とナポレオン戦争の時代を力強く生き抜いた人々のドラマを描いていく。

これまでのシリーズ同様、敵役として横暴な地主貴族と狡猾な長老議員が配置されるが、後者はこれまでの司教の役どころを今回は成り上がり者の保守的ブルジョアジーにしてある。ただし、彼らは強力な敵対勢力というよりも、時代の流れに取り残されていく人々のように描かれている。

歴史的には、ナポレオン戦争が20年以上の長きにわたり続き、それがイギリスの政治と社会に影響を及ぼし続けたことがよくわかった。

フランス革命は1789年、その後、ジャコバン支配の恐怖政治を経てナポレオンが登場し、ヨーロッパ大陸を席巻してワーテルローで敗れたのが1815年である。その間、ナポレオンに支配されなかったイギリスはずっと臨戦態勢で、本書でも各地にミリシア(民兵組織)が召集されていたことが描かれている。

本書のクライマックスはワーテルローの戦いであり、主な主人公は全員がブリュッセルなどの戦場の近くに集まっている。ナポレオン軍とイギリス・プロシア連合軍の軍隊編成や戦闘方法、戦場の位置関係が詳細に描かれていて、ウェリントン将軍の後日談どおり、薄氷を踏む勝利であったことがわかる。

シリーズ全体を通じて、イギリスの歴史が各階層の主人公の視点から立体的に描かれ、建築や機械の技術革新のディテールもよく取材されていて、とても興味深かった。

◎2024年8月28日『カラーパープル』(ミュージカル映画)

☆☆☆☆☆人種+ジェンダー差別の重い話をミュージカルで軽快に描く

ストーリーとしては、黒人女性の置かれた二重差別(人種+ジェンダー)の重く苦しい話を描いているのだが、要所要所にポップなミュージカルが挿入されており、暗い印象を与えない。

登場人物はほとんどが黒人であり、白人は最後のほうに市長夫人のエピソードが挿入されていて人種差別の残酷さが強調されているが、主題は差別された黒人の中におけるジェンダー差別であり、差別が差別を生む連鎖構造を描いている。

他方、黒人女性の中にも差別をものともせずに立ち向かう勇敢な女性像も何人か描かれていて、夫の暴力に支配され続けた主人公が最後は自らの力で運命を切り開いていく。

ミュージカルを構成する音楽と黒人男女のダンスはさすがに素晴らしく、見ものである。

◎2024年8月28日『アイアンクロー』(映画)

☆☆☆☆あの「鉄の爪」エリック一家を襲った悲劇

往年のプロレスファンなら誰もが知っている「鉄の爪」フリッツ・フォン・エリックだが、その子どもたち4人がプロレス界に入り「エリック兄弟」として活躍したことや、次男ケビンを除き悲劇的な死を遂げたことは知らなかった。

この映画は、その実話に基づくエリック一家の悲劇を描いたヒューマンドラマといえる。

プロレスに興味のある人にはお勧めである。

プロレスといえば八百長とか筋書きがあるとか批判されるし、この映画でもケビンが恋人から質問されて言葉を濁して否定する場面があるが、そのような次元を超えて観客を熱狂させるショーなのだと思う。

鍛え上げた肉体の激突、華麗で見せ場のある大技や渋い小技の応酬、ダメージを受けたふりをしつつ逆転技を繰り出す痛快さ、姑息な反則技や場外乱闘でさえショーの一部として楽しめる。

例えば、陽気なキャラでテレビの人気者となった「白覆面の魔王」ザ・デストロイヤーも全盛期は実力派の悪役レスラーとして活躍し、必殺技の「足四の字固め」はほとんど芸術的と言っていいほどのすごさだった(デストロイヤーは、晩年、日米友好親善への貢献を評価されて日本政府から叙勲された)。

なお、「鉄の爪」エリックとジャイアント馬場の死闘はテレビで見たが、エリックはベルリン出身のドイツ人で元ナチスのように紹介されていた。しかし、ドイツ風の名前は悪役にするためのリングネームで、実際にはテキサス州出身のアメリカ人とのこと。

◎2024年8月25日『大聖堂 夜と朝と(上中下)』ケン・フォレット

☆☆☆☆☆『大聖堂』シリーズの序章

『大聖堂』、『大聖堂 果てしなき世界』、『火の柱』(レビュー済み)に続くキングズブリッジシリーズの第4部である。

これまでの3作は全て読んできたが、いずれも歴史と社会のディテールがしっかり描かれた力作であり、構成の壮大さと一気に読ませる推進力に著者のストーリーテラーとしての力量が遺憾無く発揮されている。

本作は第1部の『大聖堂』より200年遡る997年から1007年までの時期、ヴァイキングの襲撃やイングランドとウェールズの戦争の時代を舞台として、キングズブリッジ(架空の都市)の誕生を描いているが、期待に違わぬ出来ばえである。

配役は、平民ながら知識欲と高い技術能力を持つ船大工のエドガー、修道院を学問と倫理の拠点として花開かせたい修道士オルドレッド、そしてノルマン伯の娘としてイングランド貴族に嫁いできた知性と統治意欲に溢れるラグナを主人公として展開されるが、この3人は『大聖堂』の建築職人トム・ビルダー、フィリップ修道院長、そしてシャーリング伯の娘アリエナを彷彿とさせる役どころである。他方、敵役の領主一族と司教の強欲と乱暴さも他の作品と同じ構図で、読み継いできた読者には既視感がある。まさにシリーズ「序章」である。

歴史的には資料に乏しい中世の「暗黒時代」だが、当時の水上交通や商業活動、都市の誕生が生き生きと描かれている。

また、国王や領主の巡回裁判や、現在もイギリスで行われる不審死の死体審問の様子も描かれていて興味深い。

◎2024年8月22日『独裁者の学校

(岩波文庫)』エーリヒ・ケストナー

☆☆☆☆独裁者は取り替えられる

少年文学で知られるケストナーだが、ナチスドイツの政権掌握後もドイツに留まり続けたために作品をドイツ国内では発表できなくなった。

その間に書かれた作品が『一杯の珈琲から』と『終戦日記』(いずれもレビュー済み)であるが、ほろ苦い風刺と時代批判が効いている。

本書もその時期に構想されたもので、当初は独裁者をヒトラーになぞらえていたが、後により普遍的な権力批判の書となった。

したがって独裁者の演説や語り口は現代でもよく聞くフレーズになっていて、プーチンや習近平あるいはトランプを思い浮かべても何の違和感もない。

ただ、「独裁者の学校」という表題のゆえんは、独裁者がすでに死んでいて、その影武者が5号、6号、7号とプールされているところである。

結局、権力の中枢にいる官僚や軍人が政治を操っているわけだが、その彼らさえクーデター取り替えられる憂き目に遭う。支配する独裁者とそれに従う大衆という構図が変わらない限り、同じことが繰り返される。

出口のないペシミスティックな戯曲ではあるが、当時のラジオから現代はSNSやAIを駆使する高度に進化した独裁政治への警鐘となっている。

◎2024年8月19日『日ソ戦争 帝国日本最後の戦い』麻田雅文

☆☆☆☆☆領土と人と物資の強奪、それが昔も今もロシアの戦争

第2次世界大戦の末期にソ連が日ソ中立条約を破って対日参戦したことは歴史的知識として知られているが、それが戦争の冷酷な現実であり、かつ、ヤルタ秘密会談でアメリカの要請を受けた参戦であるという理解が一般であろう。

しかし、旧ソ連崩壊後閲覧可能になったロシア側の資料等を踏まえた本書では、日ソ戦の実相がルーズベルト、スターリン、トルーマンらの当時の思惑とともに生々しく示されている。

まず、ルーズベルトのスターリンに対する執拗な参戦要請である。特に、日本本土上陸戦を避けたいルーズベルトは、ソ連軍による日本の都市空爆や米軍への航空基地提供まで求めている。

これに対し、スターリンは独ソ戦の大勢が決した1944年末以降、軍隊を西部から東部に移動させ、物資も大量に移送する。さらに、アメリカに武器・弾薬や食料等の物資を要求し、それに応えてアメリカは大量の援助を北太平洋経由で行う。ソ連はもっとも有利な時期に参戦する機会をうかがっていた。

ところが、日本政府と大本営はソ連参戦直前までソ連の仲介による講話を期待し、近衛文麿を特使として天皇の親書まで託していたというから情勢判断の誤りも甚だしい(天皇親書はスターリンからアメリカに披露された!)。日露戦争後もシベリア出兵やノモンハン戦争でソ連と戦い、関東軍は対ソ戦を想定していたというのに、主観的な願望による情勢評価で敵にすがろうとしたわけである。

ソ連の参戦は終戦間際の1945年8月8日で、日本政府がポツダム宣言を受諾した8月15日以後も戦闘が続けられ、9月上旬まで終わらなかったというから驚く。

その間、日本政府は軍隊に戦闘停止を命じ、マッカーサーにソ連側に停戦させるよう陳情したが、ソ連軍は停戦を引き延ばし、千島列島から北方領土の歯舞諸島までを占拠した。トルーマンが制止しなければ北海道の占領まで狙っていたというから、ドイツや朝鮮半島のような分断国家となる危機であった。明らかにソ連は終戦時のどさくさ紛れに領土を強奪したわけだ。

それだけではない。ソ連は大量の日本人をシベリアに抑留して労働に従事させ、侵攻先の日本人の物資を略奪した。独ソ戦による労働力の消耗やソ連国内の物資の窮乏を補うためであるとしても、違法行為というほかない。もちろん、ソ連兵による日本人女性への性暴力を含む民間人の被害もよく知られているが、問題はこれをソ連が全く取り締まらず、スターリンも容認していたことだ(これらは当時においても戦争犯罪であり、東京裁判では元日本兵がB・C級戦犯として裁かれた)。戦後の日本社会で根強い反ソ連・反共産主義意識が醸成されたのも頷ける。

現在のウクライナ戦争でも、ロシアは領土の強奪と多数のウクライナ国民のロシア連行を強行し、国際法違反と戦争犯罪の非難を受けている。

人権と民主主義の存在しない独裁国家の戦争は昔も今も同じということか。

◎2024年8月15日『前衛

2024年 09 月号』

☆☆☆「自由な時間」が未来社会論における自由の中心なのか?

志位和夫議長の『「自由な時間」と未来社会論』が目玉論文として掲載されている。

社会主義・共産主義に対するネガティブイメージを払拭するために、「社会主義には自由がない」という批判に答え、「未来社会論」として自由な時間の拡大を打ち出す意図があるようだ。

しかし、「社会主義には自由がない」という批判の中心は政治的自由、言論の自由、信教の自由などの精神的自由、とりわけ政権批判の自由がないことであろう。かつてのソ連・東欧、現在の中国や北朝鮮のような一党独裁で言論の自由がなく、政権批判をすれば弾圧されるような社会である。

これに対し、日本共産党は1976年の「自由と民主主義の宣言」以来、言論の自由や複数政党制の政権交代の保障などを党是として確立している。なのに、なぜ政治的自由ではなく「自由な時間」が未来社会論で強調されるのかがわからない。

確かに、長時間労働や過労死といった過酷な労働現場の問題に対しては「自由な時間」の強調は有意義であろう。しかし、大企業や官公庁は週休2日を実現しているし、社会全体に時短と有休の消化が推進されている。時短が進めば資本主義でも未来社会は実現されるのか?

また、論証の進め方についてもマルクスの草稿などの古典解読が中心であり、現代社会における労働時間と余暇の問題に現場から切り込んでいるように思えない。

◎2024年8月11日『古寺巡礼

(岩波文庫)』和辻哲郎

☆☆☆☆図版のカラー化と詳細な注釈を希望する

和辻哲郎の有名な『古寺巡礼』だが、これを書いたときの和辻はまだ20代後半であり、その恐るべき学識と才能、審美眼に感嘆する。

私が本書を読んだのは学生時代であり、その後、本書をハンドブックとして奈良の古寺と仏像を何度も巡ったものだ。

本書全体を通じて、和辻の若々しい感受性と勢いのある文体で書かれており、独断的でやや大げさな表現ではあるが、強い説得力で読む者を魅了する。

また、法隆寺金堂壁画について書かれた記述は、戦後に焼失する前の貴重な記録といえる。

ただ、名著ではあるがさすがに古くなった。古代史や美術史研究の進展を踏まえた詳細な注釈を加え、かつ、図版をカラーに差し替えて、現代の読者に提供してほしい。

なお、隈研吾『日本の建築』(レビュー済み)によると、法隆寺の「エンタシスの柱」が古代ギリシャに由来するというのは建築家伊東忠太の唱えた何の根拠もない珍説(!?)であり、和辻が本書で紹介して有名になったらしい。

◎2024年8月9日『四代目市川左團次 その軌跡』

☆☆☆☆☆名脇役の人柄に触れて歌舞伎に親しむ

昨年4月に亡くなった市川左団次がその生涯と歌舞伎について語ったインタビューと、菊五郎や仁左衛門ら左団次と縁のある人々の追悼インタビューから構成されており、左団次の温かい人柄を通じて歌舞伎に親しめる本である。

左団次といえば歌舞伎の味わいのある脇役や堂々たる敵役のほか、多数のNHK大河ドラマで欠かせない名脇役を演じた役者であり、私も歌舞伎座や京都南座で何度もその舞台に接してきた。

どの役をやっても台詞がわかりやすいし、人柄が出た自然な演技に感心していたが、本書で左団次は「役者として一人前になるということは、・・・いちいち構えることなく、素の自分のままに演じられるということなんだ」と語っている。

付録の左団次追悼文は、「とにかく真面目ないい男」(菊五郎)、「みんなから愛された、素敵な変人」(仁左衛門)といったふうで、左団次の人柄をそれぞれ言いあらわしている。

ただ、子どもや弟子たちの見た左団次はもっぱら寡黙な父親であり師匠だったようであり、「見て学べ」というモットーで何かあると一言教える程度だったらしい。巡業に行ったときなどは観光もせずに部屋で「1日じゅう任侠映画を見ている」とか、行く先々に馴染みのパチンコ屋があるとか、昔気質の庶民的な人となりが語られている。

82歳で亡くなったのは実に惜しまれるが、菊五郎や仁左衛門といった名優たちにはまだまだ元気で活躍してほしい。

◎2024年8月7日『京都 ものがたりの道』彬子女王

☆☆☆☆☆京都の町をのんびりそぞろ歩く

京都産業大学日本文化研究所研究員として京都に居住していた彬子女王が、京都の由緒ある通りを紹介した新聞連載を基にした本であり、1話1話が短く完結していて読みやすい。各話の最初に通りの位置を示す地図があり、末尾には名所紹介のコラムまで付いている。

京都の町を気楽にそぞろ歩きするような感覚になる。

実は私は高校卒業まで京都に住んでいて、自転車で京都の町や周辺の山野を縦横に駆け巡っていたから、本書で描かれている通りはどれもおなじみである。ただ、当時の歴史知識の不足ゆえに知らずに通り過ぎていた名所旧跡も多く、改めて京都の町や通りを知る機会となった。

本書には八坂神社の白朮(おけら)参りや地蔵盆といった京都の人々の習俗も紹介してある。地蔵盆は夏の終わりに各町内にあるお地蔵様の周りで子どもたちと遊ぶ行事であり、私の住んでいた町内ではテントを張って甘酒を振る舞ったり福引きをやったりしていた。本書では最初に僧侶が読経を挙げると書いてあるが、その記憶はない。現在も続いているが、数年前に参加したら少子化の影響か子どもよりも町内会の大人の懇親会みたいになっていた。

昨今、京都はオーバーツーリズムで観光客が町にあふれているが、ヨーロッパの中世以来の都市、例えばイタリアのフィレンツェなどに比べると旧市街が全く保存されておらず、市中はどこも雑然とした近代都市である。「古都」といっても三方を囲む山裾や市中に点在する神社仏閣などからその風情を感じる程度だろう。これは応仁の乱や幕末戊辰の戦乱などでたびたび町が破壊されてきたことによる。

したがって、名所旧跡巡りだけでなく京都らしい風情を感じるためには著者のようにのんびりと歩いて通りをめぐり、点在する旧跡から古代や中世に思いを馳せるのがよい。

私的には、桜の季節に鴨川沿いの遊歩道を加茂大橋あたりから上流へと遡り、下鴨神社、植物園、上賀茂神社あたりまで散策するのが最高だと思う。

なお、さすがに皇族だけあって彬子女王の散策には必ず京都府警から警護の随行者がつくという。ずいぶん窮屈な話だと思うが、生まれてからずっと外に行くときは皇宮警察か地方警察の警護付きなので気にならないらしい。

『ローマの休日』のように王女様がお忍びで冒険というのは映画の中だけのようだ。

◎2024年8月2日『デジタル・デモクラシー』内田聖子

☆☆☆☆☆監視資本主義にどう対抗するか? 多くの政治家に読んでほしい

本書は岩波『世界』に10回にわたって連載された記事を修正・加筆したものである。

デジタル化やAI技術の進展の中で、様々な個人データが企業や官公庁に収集されているが、指紋認証や顔認証などの便利さの反面、これらが企業や公権力に悪用される危険性は十分自覚されていない。

本書でいう「監視資本主義」とは、ショシャナ・ズボフ氏の著作名に由来するが、「日常生活のあらゆる領域でデジタルと人間の関わりを事実上すべて仲介するグローバルな制度的秩序」と定義される。

本書はその問題点を、具体的な事件と現場から生々しく描き出す。例えば、顔認証技術によるデモの監視、ターゲティング広告の曖昧さと寡占化、子どもや情報弱者が監視広告の餌食となること、AIのアルゴリズムによる差別の拡大と固定化、データ提供を武器とした第三世界の農業の支配と小農民の排除、デジタル経済の基礎となる「ゴーストワーク」(第三世界へのオンライン・アウトソーシング 1億6000万人もの外注労働者が低賃金でデータ処理をしているという)等々・・・。まさしくデジタル社会のディストピアというしかない。これらの監視資本主義の支配者がGAFAなどのアメリカのハイテク大企業であることはいうまでもないが、第3世界で進行している事態は文字通り「デジタル植民地主義」というにふさわしい。

他方、本書ではこうした監視資本主義に対抗する動きも詳しく紹介している。

サンフランシスコ市が公共機関による顔認識技術の使用を禁止したのを始め、全米で23の自治体が顔認識技術の規制を行っている。

同様に、ターゲティング広告や子どもを対象とした広告への規制、都市インフラの効率化の名の下で進められる「スマートシティ」に対抗するバルセロナ市民の運動などのさまざまな規制や対抗が試みられている。

これに対し、ハイテク企業はEU議会に大量のロビイストを送り込むだけでなく、EU議会スタッフを自らの従業員に雇用する「回転ドア」を駆使して影響力を強め、規制を弱めようとしているという。

また、配送などの外注労働者が組合を作る動きに対しては、これらハイテク企業は古色蒼然とした組合敵視政策をとっているが、アメリカではアマゾンとグーグルの労働者が連携して抗議運動を行う動きも起きている。

昨今話題となっている生成AI「チャットGPT」についても、その問題点として、①著作権、②個人情報・プライバシー権、③有害情報(誤情報・偽情報・バイアス等)などが挙げられており、EUでは包括的な規制が実施されるという。

残念ながら日本ではこうしたデジタル化の進展に対する規制の動きはほとんどなく、問題意識すら共有されていないのではないか。与野党を問わず多くの政治家や官僚に、本書の問題意識を共有してほしい。

デジタル技術の進展により企業利益が拡大し行政が効率化される裏で、都市のコミュニティが破壊され、弱者が切り捨てられていく。これに対抗するにはデジタル技術を人間のために民主的に活用する市民の世論と運動こそが重要であることがよく理解できる。

◎2024年7月25日 映画『教育と愛国』斉加尚代(監督)

☆☆☆☆☆多くの人に見てほしい

知人の紹介で映画『教育と愛国』(斉藤尚代監督)を遅ればせながら見たが、素晴らしいドキュメンタリーである。

監督である斉藤尚代さんはMBS(大阪毎日放送)のディレクターであり、自らがネットバッシングの当事者となった経緯について取材した『何が記者を殺すのか』(集英社新書)の著者でもある。この映画も同名の著書(岩波書店)に基づいているようだ。

この映画が素晴らしい理由は、取材対象への大胆な切り込みと当事者のインタビューが優れているからである。まさに現場主義に徹している。

教科書問題については報道や書籍でよく知っているつもりだったが、このドキュメンタリーでは、慰安婦問題の記述で歴史教科書が集中攻撃されて倒産に追い込まれた日本書籍の担当者やその執筆者、ジェンダー問題の科研費研究に慰安婦問題を入れたことで杉田水脈議員らから攻撃された大学教授が登場しており、その攻撃のすさまじさと悪質さを生々しく感じる。

他方、この映画では、攻撃対象となった被害者やその関係者だけでなく、攻撃した側の政治家や学者らへも直接インタビューしており、それが映像化されている(インタビュアーは監督自身であろう)。

中でも極めつけは、育鵬社教科書の執筆者である東大名誉教授の伊藤隆氏(日本近現代史)で、反日教育に反対と繰り返しその政治的意図を強調し、安倍政権で憲法改正ができなかったのが残念とまでいう。「歴史から学ぶことなんてない」という放言には驚いた。

他方、あの森友学園の籠池氏にもインタビューしているが、こちらは日本会議の指示で「偏向教科書」採択に抗議するはがきを多数の学校に送ったが問題だったと、率直に認めている。

告発型ドキュメンタリーだけに見ていて気分がよいものではないし、教育への国家の介入(それこそ思想的偏向教育である)がこれほどまでかと背筋が寒くなるが、だからこそ是非多くの人に見てもらいたい。

◎2024年7月25日『古墳』松木武彦

☆☆☆☆☆古墳の多様性をビジュアルに感じられる

日本全国の200近くの古墳をカラー写真で搭載し、簡単な紹介文を加えた古墳図録のような本である。

Kindle版で買ったがプリントレプリカ形式であり、大画面タブレットで見るのがお勧めである。

それにしても本書に掲載された多数の古墳の個性とフォルムの美しさに圧倒される。

本書と併せて読んだ和田晴吾著『古墳と埴輪』(レビュー済み)によると、古墳は3世紀から6世紀にかけて日本全国でつくられ、その数はなんと15万基以上に及ぶという。同書に紹介された「天鳥船信仰」をあらわす絵や線描なども本書の写真で確認できる。

本書の著者は、古墳を大王を頂点とした地位表示とみる古墳研究の主流を見直すと繰り返し強調しているが、確かに前方後円墳や前方後方墳以外の多種多様な古墳は時代的にも形態的にも大王を中心とした秩序に組み込むことは困難そうである。

まずは本書の写真から古墳の多様性と個性を感じ、古代人の他界観、信仰、創意工夫に思いをめぐらすことであろう。

◎2024年7月25日『古墳と埴輪

(岩波新書)』和田晴吾

☆☆☆☆多種多様な古墳から古代人の他界観と葬送儀礼を推測

古墳は3世紀から6世紀、弥生時代から飛鳥時代までに日本全国でつくられた。

その数はなんと15万基以上、南は九州から北は岩手・山形まで及んでいるという。つまり、我々の身近なところにたくさんあるということだ。

古墳の形態も、前方後円墳のほかに前方後方墳、円墳、方墳、横穴等々の多様さであるが、前方後円墳は古代国家成立後のもので4700基ほどである。

本書はこの膨大な古墳を時代に即して分類して分析し、古墳の背後にある古代人の他界観と葬送儀礼を論じ、さらには中国・朝鮮等の墳墓との比較からその影響も考察した労作である。新書版ながら、記述は詳細にわたり、ガイドブック的な利用方法も可能である。

ただ、古代国家成立後の巨大古墳については、宮内庁管轄の天皇陵であるため未発掘のものが多く、今後の発掘の促進が期待される。

古代人の他界観で注目されるのは、「天鳥船信仰」と著者が呼ぶもので、死者の魂が船に乗り鳥(渡り鳥という)に誘われて天上の他界に行き、そこで安寧に暮らすというものである。中国江南地区にも死者が船に乗り鳥に運ばれるというのがあるというが、その影響関係は確認されていないらしい。

ただし、この「天鳥船信仰」は前方後円墳の終焉とともになくなり、飛鳥時代の横穴式石室(石舞台古墳など)では地下が死者の行く他界と観念され、そこに絵画や彩色を施したものが登場する(高松塚古墳やキトラ古墳)。『古事記』のイザナギの黄泉の国訪問の物語はこの他界観を踏まえたものだと著者はいう。

なお、中国や朝鮮と異なり、古代日本には死者に殉じて死ぬ「殉葬」の風習はなく、『日本書紀』の殉死に代えて埴輪をつくらせたという記載は中国の伝承を改変した説話だとのこと。

さらにいえば、中国の故事にある「死者に鞭打つ」というような伝承もおそらく日本にはないであろう。

古代日本人の他界観、死者観として興味深い。

|

| 石舞台古墳の外観と石室内 2023年11月撮影 |

◎2024年7月13日『2022年のモスクワで、反戦を訴える』マリーナ・オフシャンニコワ

☆☆☆☆☆《石流れ木の葉沈む》 ロシアで現実に起きていること

ウクライナ戦争が起きた直後の2022年3月14日、ロシアの政府系テレビ局で「NO WAR」と書いた紙を掲げた女性がスタジオに乱入した画像が世界に流れたのは記憶に新しい。

本書はその勇気ある女性マリーナ・オフシャンニコワが、自らそのゲリラ的反戦行動までの経緯とその後の苦難を語った著作である。

オフシャンニコワはこの事件の後もしばらくはロシアに留まって、当局の監視を受けつつも情報発信などの活動を続けていたが、いよいよ刑務所に収監されそうになり、娘とともに脱出を図る。「国境なき記者団」やロシア国内の支援者に助けられたその脱出劇はまさにアクション映画のような迫力である(私はベルリンの壁博物館を見学したことがあるが、そこで展示されていた旧東ドイツからの命がけの脱出劇を想起した)。

それにしてもオフシャンニコワの失ったものは大きかった。プーチン政権に洗脳された母親や息子とは対立し、テレビ局で築いた地位も財産も失い、ロシア国内で裏切り者呼ばわりされたのはもちろんだが、ウクライナ国民からさえもロシアのスパイと疑われて非難された。ジャーナリズムを完全に統制し、フェイクニュースを自由自在に操る国家権力に対し、個人の孤立した抵抗は絶望的である。現在なら生成AIを使ったフェイク動画によってさらに洗練されたプロパガンダがねつ造されるだろう。

また、モスクワ市内は監視カメラによる顔認証がもっとも発達しているという。権力が監視カメラを悪用することの恐ろしさは映画「マイノリティ・リポート」に描かれたとおりである。

本書の解説者は「戦争の最初の犠牲者は、真実である」と書いているが、ここではジャーナリズムがその標的であったことがよくわかる。「プーチンが権力に就いて以来、37人のロシアのジャーナリストが殺害され、19人のジャーナリストが今なお獄中にあり、約200のメディアが外国のスパイと指定され、7つのメディアが〈好ましくない団体〉とされ、1万のサイトが閉鎖され」たという。

真実を報道しようとした良心的ジャーナリストが殺されるか刑務所に送られ、戦争犯罪者やその追従者が権力を握って堂々と歩き回る。まさに「石流れ木の葉沈む」不条理の世界である。

ただ、オフシャンニコワのような危険を顧みない抵抗者やその支援者がロシア国内にも存在すること、「国境なき記者団」のような国際組織がジャーナリストと報道の自由を擁護していることが未来への希望をつないでいる。

本書もそういう観点で広く読まれるべきである。

◎2024年7月9日『それぞれのカミングアウト』八重樫信之,村上絢子

☆☆☆☆☆カミングアウトしてこそ真の人間解放

ハンセン病患者の強制隔離が始まったのは戦前の1907年。1930年に旧癩予防法がハンセン病患者全員隔離政策を法制化し、それが戦後の新憲法の下で旧らい予防法として引き継がれた。

結局、旧らい予防法が廃止されて強制隔離政策が改められたのは1996年の遅きに失し、100年に及ぶ強制隔離政策の下でハンセン病患者差別と人権侵害は社会に根深く定着した。

その後、元患者たちが人権回復を求めて提訴した国賠訴訟で画期的な熊本判決が2001年に出され、小泉首相の控訴断念によりハンセン病問題解決の本格的な取組が始まったのは記憶に新しい。

近年では2019年に患者家族の人権侵害を認める判決も確定し、今なお差別偏見解消の取組が続いている。

本書はらい予防法廃止以降の一連の経緯の中で、ハンセン病元患者らに寄り沿い続けてきた著者らが、全国各地のハンセン病療養所内外の元患者らの実像を記録した貴重な写真集と論考である。

なによりも目を引くのは、約30名にも及ぶ元患者や退所者、非入所者らの生き生きとした画像とその人生を紹介した記事である。その中にはすでに亡くなった人も多く、患者運動や国賠訴訟で活躍した人々の姿が懐かしい。韓国ソロクト療養所訴訟や台湾楽生院訴訟の原告らも現地で撮影されている。

全員が実名とはいかないものの、本人だけでなく家族も含めて堂々とカミングアウトしているのが清々しく、誰もが実にいい表情で写真に写っている。

たんに強制隔離法制が廃止されただけでなく、一般社会に存在しないものとして扱われてきた元患者らがカミングアウトし、訴訟やマスコミで訴えることで、自らの人間解放を勝ち取っていった姿がここにある。

ただ、著者が結びで書いているように、家族訴訟の原告らの写真は極端に少ない。これは一般社会で長年差別を恐れて生活してきた家族らの実情を反映したものだろう。

報道と人権、個人情報保護のジレンマがここにもあるのだが、差別偏見からの人間解放にむけて被害者自らが堂々と立ちあらわれることを期待したい(本書の第7章「写真と人権」は、水俣病との比較も交えたこの問題に関する体験的考察であり、谺雄二氏のインタビューとともに必読である)。

◎2024年7月7日『ポケットマスターピース01 カフカ』フランツ・カフカ

☆☆☆☆☆カフカの現代性に瞠目する

カフカの『変身』(本書では「かわりみ」とルビが振られている)を読むのは学生時代以来だが、印象ががらりと変わった。

たんなるシュールな寓話のようなイメージだったが、多和田訳で読むと主人公のグレゴール・ザムザは両親と妹の家族を1人で養っていた過労営業マンであり、『変身』とは過労によるうつで出社拒否、引きこもり状態となった男の物語のように読めてしまう。

一家の大黒柱が過労うつで引きこもってしまったときに家族がどのような状態になるか、・・・その悲喜こもごもの人間模様が展開されて、最後は悲劇に終わるのは、まさに現代社会で繰り返されるドラマであり、身につまされる人も多いはずだ。

多和田さんは解説で『変身』は「介護の物語」と書いているが、この物語で恐ろしいところは、主人公が汚らわしい動物あるいは虫に変身してしまうことではなく、それに対する家族の変容であろう。

◎2024年7月5日『ダンテ その生涯』アレッサンドロ・バルベーロ

☆☆☆『神曲』を読んでから読むべき本

ダンテの生涯と人物像をこれまでの伝記的研究も踏まえ、推論も含め詳細に紹介した本である。

ダンテの一族を曾祖父の代まで遡って検討したり、フィレンツェ追放後の放浪の経緯を乏しい資料から推論したりとかなりトリビアにわたって紹介しているが、あの『神曲』の著者だからこそのトリビアであり、ダンテにさほど関心のない人には退屈極まる記述であろう。

したがって、本書を読む前にまず『神曲』を読み、その面白さとダンテその人に興味を持つべきである。

本書には随所に『神曲』の引用があるが、地獄編・煉獄編・天国編で登場する多数の人物がダンテの人生や政争に関わった人々である。例えば、男色の罪で地獄にいるブルネット・ラティーニはダンテの少年時代の学問上の先生であるが、著者はダンテもラティーニの犠牲者ではないかと推測している。

また、地獄編17歌ではパドヴァの高利貸レジナルド・デリ・スクロヴェーニが高利貸しの罪で地獄にいるのだが、その息子エンリコは父が『神曲』地獄編で描かれたことを苦にして、その償いとしてジョットのフレスコ画で有名なスクロヴェーニ礼拝堂を寄進した。ところが、本書によるとダンテの父を含めその一族もまた両替商や高利貸しをしていたというから驚く。

とはいえ、本書の中心はなんといってもダンテがフィレンツェの政争に破れ、追放されたいきさつである。

当時のイタリア諸都市は教皇派(ゲルフ)と皇帝派(ギベリン)に別れて対立し、フィレンツェは教皇派の中心都市だったが、教皇派内でも白派と黒派の対立があり、ダンテは白派だった。このあたりの政治構造は複雑でわかりにくいが、本書によるとダンテは当時フィレンツェを主導していた平民派のリーダーの一員であり、穏健派だったという。ところが、教皇ボニファティウス8世(『神曲』地獄編で巨悪として描かれる)の画策で豪族を中心とする黒派のクーデターにより追放され、欠席裁判により汚名を着せられると、ダンテは皇帝派と協力して黒派支配を打破しようとする反撃戦争に加わった。結局、反撃戦争が敗れるとヴェローナの僭主の下に身を寄せ、その後は諸都市の宮廷を転々として、最後は皇帝ハインリヒに期待するまでになる。

本書では平民派の変節として描かれているが、さすがのダンテも放浪生活のつらさが身にしみたのであろうか。

「詩聖」というイメージではない、煩悩に苦しむ等身大の人間ダンテが描かれている。

なお、『神曲』冒頭の「暗い森」に迷い込む第1歌は、まさに1300年のフィレンツェ政争の時期にあたり、そこでダンテを脅かす豹と獅子と雌狼は政治的苦境を象徴しているのだろう。

『神曲』の執筆はヴェローナの僭主に身を寄せた1306年以降の時期からであるため、過去の時点の語りとして予言的な発言となっている箇所が多数ある。

|

| 2023年3月 フィレンツェの大聖堂で撮影 |

コメント

コメントを投稿